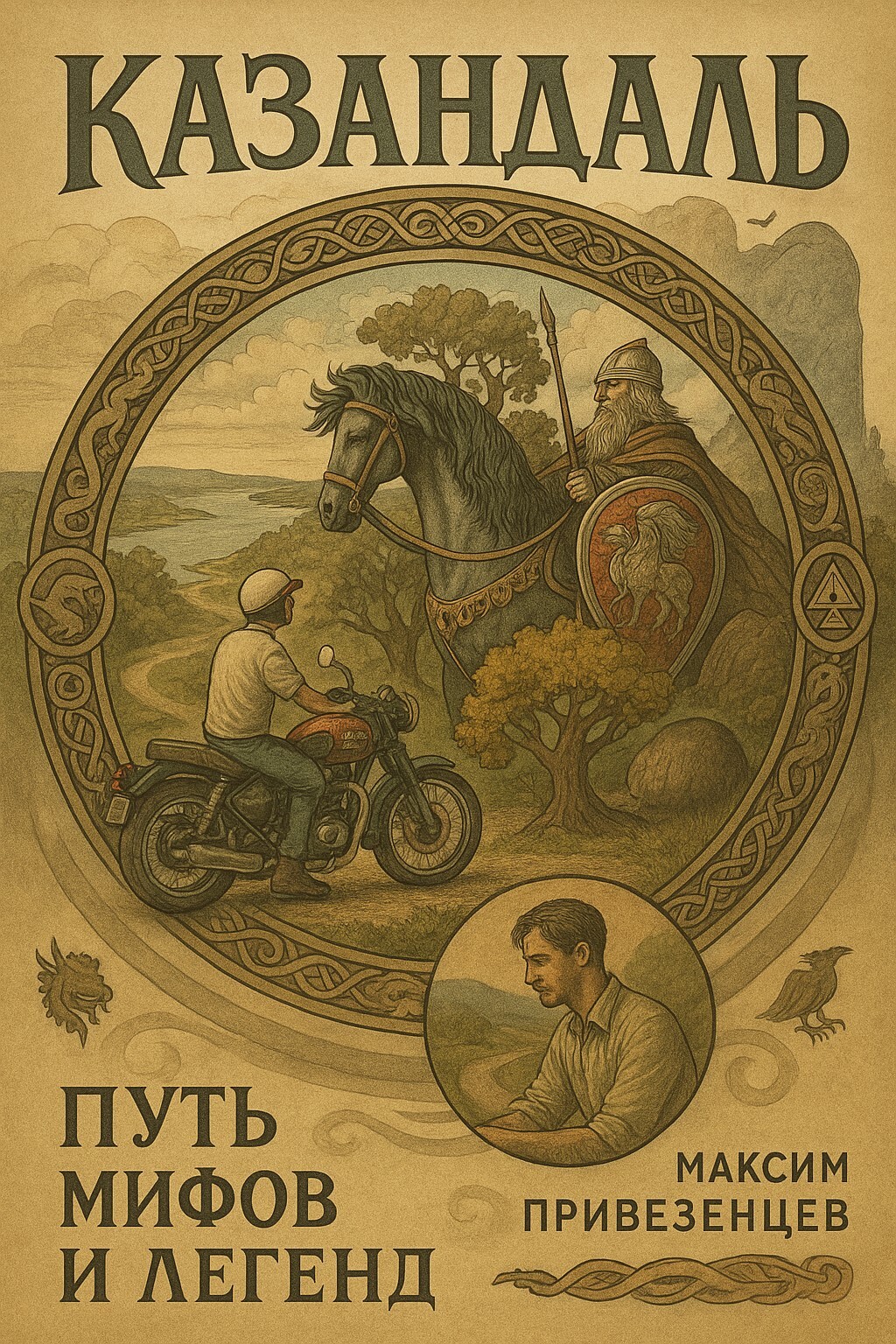

КАЗАНДАЛЬ часть 2

Путь с Востока на Северо-Запад, или как у змея две головы, так и у человека два голоса

ПОВЕСТЬ

«Чтобы не уйти — иногда нужно уехать»

#писательизмосквы

Путь с Востока на Северо-Запад, или как у змея две головы, так и у человека два голоса

ПОВЕСТЬ

«Чтобы не уйти — иногда нужно уехать»

#писательизмосквы

часть 2

КОРОТНИ

Дорога не обрывалась —

она исчезала.

Не терялась —

а рассасывалась в ландшафте,

как линия, которую стерли резинкой,

но не до конца.

Волга лежала внизу.

Не текла —

а смотрела в ответ.

Гладкая, как стекло,

забывшее, что оно — вода.

Не отражала —

а напоминала.

Royal Enfield замедлился сам.

Без усилия.

Как будто мотор понял:

громкость здесь — неуместна.

Слишком тихо, чтобы быть просто тишиной.

Слишком точно, чтобы быть просто остановкой.

— Тебе не кажется, — сказал Писатель, —

что время здесь не идёт и не стоит,

а просто дышит?

— Мне кажется, — ответил Байкер, —

что ты опять собираешься разговаривать с рекой.

Никто не встретил.

Но казалось, кто-то всё видит.

Не глазами —

а как видит трава,

если по ней прошёл тот, кто не хотел мять.

Говорят, в Коротнях бывает час —

не отмеченный в расписании,

не зависящий от солнца.

Он просто приходит.

И тогда Волга становится двойной.

В отражении —

два русла.

Одно — назад.

Течёт небыстро,

вязко, почти лениво.

Зовёт не в память —

в привычку.

В то, что ты уже проходил,

но продолжаешь пережёвывать.

Другое — вперёд.

Не заманивает.

Не обещает.

Просто идёт.

Без твоих следов,

без биографии.

Если хочешь туда —

придётся отпустить прежнего себя.

Не уничтожить.

Просто — отпустить на время движения.

Увидеть оба русла можно только через визор.

Только если стоишь не как турист,

а как человек,

который больше не делает вид,

что знает, зачем приехал.

Считается,

что, если ты видишь обе Волги —

значит, пора решать.

Но тебе никто не поможет.

Ни табличек.

Ни карт.

Ни подсказок.

Ты просто стоишь.

И в какой-то момент понимаешь:

или ты уходишь,

или становишься частью берега.

Писатель стоял у воды.

Волга не текла —

она зеркалилась.

Как человек,

который перестал говорить —

не потому, что нечего,

а потому, что всё уже было сказано.

Он чувствовал разлом.

Не драму.

А ту тихую неровность,

как если бы внутренний шов

начал расходиться —

медленно, но точно.

Байкер подошёл.

Без фраз.

Без шутки.

Просто стал рядом.

— А если всё это — просто прогулка? —

спросил он.

— И что?

— И, если я останусь тем же —

зачем ехал?

— Значит, ехал,

чтобы узнать,

что меняться — не обязательно.

— А если хотел?

Писатель выдохнул.

Не ответ.

Просто — выдох.

— Тогда будешь ждать,

пока кто-то скажет тебе,

что ты уже другой.

— Был у нас один, — сказал Байкер,

глядя в сторону. —

Каждый год ездил на одно и то же место.

Без причины.

Просто — место нравилось.

Там развилка.

Две дороги.

Обе — приличные.

Он кидал монету.

Чтобы не выбирать.

Каждый раз — ехал по одной и той же.

— Так всегда выпадало?

— Не знаю. Он не смотрел.

Бросал — и ехал.

Говорил:

«Так проще. Не я решаю — монета».

А потом как-то вечером сказал:

«Хуже всего —

если ты не ошибался.

Просто боялся проверить».

С тех пор не ездит туда.

Монета — в куртке.

Не блестит.

Но иногда звенит —

без предупреждения.

Писатель снял шлем.

Не с головы —

а как будто с чего-то глубже.

Он подошёл ближе.

Волга держала лицо.

Без течения.

Без эмоции.

Как человек,

которому нечего сказать —

но он уже понял.

В отражении — два направления.

Обе линии — пульсируют.

Обе — возможны.

Одна — назад.

В проверенное.

В безопасное.

Туда, где тебя знают.

И где ты сам знаешь,

как себя вести.

Другая — вперёд.

Не лучше.

Не громче.

Просто — без сценария.

Он не выбирал.

Он просто перестал отворачиваться.

Байкер стоял рядом.

Не заглядывал в воду.

Не бросал реплик.

Он просто был.

Иногда поворот —

это не шаг.

Это взгляд,

в котором больше не нужно

прятаться от самого себя.

Они уехали без команды.

Без реплики.

Без позы.

Royal Enfield завёлся легко.

Без резкости.

Как будто мотор понял:

всё, что мешало — улеглось.

Писатель не оборачивался.

Байкер не спросил:

«Поехали?»

Они оба знали:

дорога не стала новой.

Она просто перестала быть чужой.

Иногда дорога не просит выбирать.

Она просто ждёт,

пока ты перестанешь прятаться в прежнего себя.

ГАЛИБАХА

Гравийка началась внезапно.

Асфальт не закончился —

он просто перестал быть уместным.

Как слово, которое всё равно не скажешь.

Ельник встал стеной,

но не угрожал.

Плотный, задумчивый,

он не скрывал —

просто не интересовался тобой.

Сумрак — не от туч.

От самой природы деревьев,

которые давно всё поняли

и решили молчать.

Деревня не встречала.

Не сторожила.

Она просто стояла —

как человек, который знает, кто ты,

но не уверен, хочет ли напоминать.

Никаких обозначений.

Ни “въезд”, ни “выход”.

Как будто место вне маршрутов,

но внутри маршрута.

Воздух пах железом.

Не свежим, не ржавым —

а тем, что уже давно не звенело,

но могло бы, если придётся.

И хвоей.

Не влажной, не срезанной.

А как будто она лежала здесь века —

в ожидании тех, кто поймёт.

— Даже приветствия нет, — пробормотал Байкер, сбрасывая передачу. — Осенний дзен и тишина. Чайку бы ещё из шишек подлили — и всё, монастырь без священника.

— Всё по делу, — ответил Писатель. — Тут, похоже, говорят только если совсем надо.

— Или уже не считают нужным, — сказал Байкер и чуть притормозил. — Впрочем, если молчат — возможно, слушают.

Говорят, в глубине ельника

висит колокол.

Без башни. Без креста.

Без причины.

Не новодел, не памятник.

Просто — висит.

Тяжёлый.

Как мысль, от которой не отмахнуться.

Никто не знает, кто его повесил.

Не монахи. Не ремесленники.

Не охотники и не инженеры.

Он не из истории.

Он — из звука, который остался

после всего.

Он не отзывается на ветер.

Не звенит от шага.

Даже если подойти —

не ответит.

Но бывает —

если мотоцикл идёт в своём ритме,

не ради цели,

не ради стиля,

а потому что иначе нельзя —

тогда вдруг

откуда-то из леса

приходит звук.

Не звон. Не удар.

А как будто кто-то внутри металла —

вдохнул.

Один раз.

Без повтора.

Без драмы.

Просто —

«Да».

Как если бы кто-то услышал.

Не оценил.

Не благословил.

А просто — подтвердил.

Писатель ничего не сказал.

Потому что добавить было нечего.

Байкер — тоже.

Не от сдержанности.

А потому что чувствовал:

если сейчас пошутит —

что-то сломается.

Не снаружи. Внутри.

Они оба слышали.

Не ушами.

Не головой.

Слышали так,

как совпадает дыхание

с тишиной.

Не пауза.

Не сцена.

Не ритуал.

Просто — согласие.

Такое, где никто не прав.

И это — правильно.

Между ними не осталось пустоты.

Был только звук.

Не от одного к другому.

А — через них.

— Был у нас один старик, — сказал Байкер,

глухо, в сторону леса.

— Говорил: у каждого мотоциклиста есть звук.

И, если ты его однажды слышишь —

ты уже не один. Даже если едешь один.

— Он тебе это сказал? —

Писатель слегка повернул голову.

— Мне? Нет. Я тогда в кустах сидел.

— От стыда?

— От себя. Иногда легче слышать,

если не стоишь в кадре.

Пауза.

— Так и не узнал, как звали старика.

Но фраза — осталась.

Он не ждал отклика.

Не смотрел на Писателя.

Просто сказал —

и замолчал.

Потому что есть байки,

в которых всё уже произошло.

И ты не должен им аплодировать.

Ты должен их — услышать.

Они уехали ровно.

Без взгляда назад.

Без фразы «ты это тоже слышал?».

Колокол не отозвался повторно.

Но воздух стал другим.

Чуть мягче.

Чуть прозрачнее.

Как будто что-то ушло —

через них.

Не ради них.

Royal Enfield шёл спокойно.

Без рвения.

Без «поехали».

Как будто сам знал:

вопрос прозвучал.

Ответ — получен.

Даже если тебя никто не благословил —

это не значит, что тебя не услышали.

Иногда звук звучит

не для того, чтобы его услышали.

А чтобы ты наконец понял:

тебя тоже слышат.

НИЖНИЙ НОВГОРОД

Стрелка.

Ока и Волга сходятся,

как два предложения,

между которыми забыли поставить точку.

Вода не блестит.

Она не стремится отражать —

она держит.

И если смотришь в неё —

не удивляйся, если увидишь себя

не таким, каким приехал.

Воздух — не душный.

Но как будто перенасыщен:

всё уже было сказано,

тебе оставили только послушать паузу.

Город — не враждебен.

Но всё в нём, даже перекрёстки,

словно намекают:

ты уже знаешь, что дальше.

Royal Enfield притих сам.

Как человек, который вошёл в комнату,

где кто-то только что молился.

— Тебе не кажется, — сказал Писатель, —

что здесь всё уже подведено?

— Как в романе, где ты не знаешь конца,

но знаешь, что он будет нерадостный, —

буркнул Байкер. —

Причём давно.

Говорят, здесь, на стрелке,

иногда появляется Глаз Волги.

Не мистика.

И не символ.

А отражение,

в котором — не ты,

а тот, кем ты мог бы быть.

Не лучше. Не хуже.

Просто — другой.

Он не глядит прямо.

Он не двигается.

Он не ждёт твоей реакции.

Он просто есть.

И, если ты стоишь достаточно тихо,

долго,

без надежды и без позы —

ты его видишь.

Не глазами.

А чем-то, что было в тебе до имени.

Видно его только в визоре.

Только когда не смотришь специально.

Когда просто думаешь о кофе.

О километрах.

О том, как странно жмёт шлем именно в этот день.

И вдруг —

вода цепляет тебя взглядом,

которого у неё, вроде бы, нет.

Писатель присел.

Как будто не из усталости,

а чтобы приблизиться к правде.

Он не всматривался.

Просто смотрел — как смотрят в себя,

когда надеются увидеть не лицо,

а решение.

— Он не смотрит на меня, — сказал он тихо.

— Он просто знает, кто я.

Байкер стоял рядом,

перебирая ключ в перчатке.

Фыркнул.

— Великолепно. Волга тебя узнала.

Осталось, чтобы бордюр пожал руку.

Но голос у него был не ироничный.

Деревянный.

Как будто он уже смотрел —

и не хотел снова.

— Ты не боишься? — спросил он после паузы.

— Не финала.

Боюсь остаться там,

где уже надо было уйти.

Байкер кивнул.

Не в согласии.

Просто потому, что других слов не нашлось.

— Был у нас один, — сказал Байкер.

— Приехал сюда случайно. Сигарету выкурить.

Посмотрел вниз —

а в воде он сам.

Только без мотоцикла.

Стоит. Пыль на ботинках. Шлем в руках.

И смотрит вверх.

— А этот — сверху — говорит:

«Похоже, там я уже приехал.

А тут — я ещё думаю, ехать ли.»

С тех пор мотоцикл не заводил.

Но и не бросил.

Просто ходит рядом.

Чистит.

Иногда садится —

и снова слезает.

Как будто ждёт,

что кто-то скажет: «Можно.»

— Теперь говорит:

«Я стал идеей. А мотоцикл — свидетель.»

Писатель не усмехнулся.

Не поддержал.

Просто стоял.

Потому что бывают байки,

после которых — не диалог.

А только тишина.

Они оба остались у воды.

Писатель смотрел.

Байкер — стоял в пол-оборота.

Словно хотел уйти,

но знал, что пока не время.

Никто не толковал отражение.

Оно и не просило.

Просто было ясно:

у каждого внутри

есть место,

куда ты однажды не пошёл.

И, может, не зря.

А может, именно зря.

Royal Enfield загудел под рукой Байкера.

Не как мотор.

Как голос, который не хочет говорить,

но должен ехать.

Он не тронулся сразу.

Просто завёлся.

Как будто ещё советовался.

Писатель не обернулся.

Но сказал:

— Бояться — нормально.

Не уехать — страшно.

Байкер не ответил.

Поехал.

Не быстро. Не медленно.

Просто — поехал.

Через полминуты — Писатель.

Тоже без слов.

Тоже без сигнала.

Они снова были рядом.

Не одинаковые.

Но — не против друг друга.

Некоторые финалы не для того, чтобы в них приехать.

А чтобы один из тебя — увидел,

а другой — всё-таки поехал дальше.

ЗАВОЛЖЬЕ

Бетон.

Не старый — уставший.

Не брошенный — отпущенный.

Корпуса стояли, как люди,

которые уже не ждут смены,

но всё ещё помнят её голос.

Линии не обрушены.

Просто обесточены.

Как если бы станки договорились

о тишине без слов.

Воздух — не пыльный,

а тяжёлый, как тень от искры.

Запоздалый жар,

который остался на пальцах после работы —

даже если сам её не делал.

Royal Enfield сбавил ход.

Не по приказу — по интуиции.

Как будто понял:

здесь не ускоряются.

Здесь прислушиваются к металлу,

который уже ничего не требует —

но ещё что-то помнит.

— Здесь даже ветер не гуляет, —

сказал Байкер.

Сухо. Почти тихо.

— Он, видимо, тоже встал в смену.

Писатель посмотрел по сторонам.

Не как исследователь.

Скорее как сын,

пытающийся узнать голос отца в голосе механизма.

— Здесь всё без подписи, —

тихо произнёс он. —

Значит — всерьёз.

— Или просто уже не надо объяснять, —

пожал плечами Байкер.

Говорят, в Заволжье есть тень.

Не призрак. Не символ.

Просто — тень.

Маска. Кабель через плечо.

Щит в руке. Ровная спина.

Она появляется между цехами,

когда весь свет уходит сам,

не по выключателю —

а по согласию.

Говорят, это — Первый Сварщик.

Не мастер. Не герой соцтруда.

Тот, кто включил первый дуговой.

Кто варил не ради показателя —

а потому что так надо.

Он стоит.

Не двигается.

Не ждёт.

Кивает —

но только тем,

в ком огонь не горит ярко,

а просто — держится.

— Он не проверяет, —

сказал Писатель. —

Он просто стоит. Как пауза между поколениями.

— Он не пауза, —

перебил Байкер. —

Он станина.

Писатель посмотрел на него.

С легкой, почти благодарной усмешкой.

— Спасибо, что не дал улететь в метафору.

— Просто ты иногда забываешь,

что у вещей тоже бывают руки,

а не только смыслы.

— Я как-то сам варил, —

вдруг сказал Байкер.

— Один раз. «Иж» тогда был.

Глушак отвалился.

Сварочник — дедовский. Маска — уставшая смотреть.

Дал ток — пыхнуло.

Полусидя, полуслепо —

заварил.

Борода чуть не вспыхнула.

— И?

— И потом встал.

Посмотрел.

Руки трясутся —

а шов держит.

И понял:

настоящее дело — не в чёткости,

а в том, что ты стоял и не сбежал.

— Это и есть уважение? —

спросил Писатель.

— Нет.

Уважение — это когда после работы

ещё можешь сказать «спасибо»

и обтереть лицо — не пряча глаза.

Писатель кивнул.

Серьёзно.

Как человек, который услышал не байку,

а код.

Они подошли к забору.

Не как к преграде.

Как к черте, через которую никто не просит —

но можно.

Писатель хотел что-то сказать.

Про время. Про труд. Про руку,

в которой дрожь — это тоже знак жизни.

Но не сказал.

Байкер усмехнулся:

— Молодец. Уже не превращаешь молчание в монолог.

Они оба стояли.

Не чтобы зафиксировать.

Чтобы быть.

— Был у нас один, —

сказал Байкер,

— который работал на заводе с шестнадцати.

Одна линия. Один сварной шов.

Десятилетия. По памяти.

— Потом завод закрыли.

Он остался.

Без линии. Без графика. Без гудка.

— И стал приезжать в субботу.

Просто постоять.

Молча.

В старой робе.

В одном и том же месте.

— Сказал:

«Если я перестану приходить,

место забудет,

что здесь стояли люди.»

Писатель не уточнял, как его звали.

Это было лишним.

Некоторые люди — уже не биография.

А сдвиг в воздухе.

Байкер сел первым.

Без команды.

Просто — пришло время.

Royal Enfield завёлся с первого тычка.

Мягко. Не громко.

Как будто уважал момент.

Писатель остался ещё на полминуты.

Не чтобы задержаться.

А чтобы просто не прерывать.

Он посмотрел на корпуса.

На окна, в которых давно никто не сидел.

И на тень,

которая не исчезала.

Не махала.

Не благословляла.

Просто — стояла.

Он сел.

Поехал.

Иногда уважение —

это не поклон.

А просто —

остаться стоять,

даже если никто не просил.

И ты сам — не собирался.

МАКСИМ ПРИВЕЗЕНЦЕВ #писательизмосквы