КАЗАНДАЛЬ часть 3

Путь с Востока на Северо-Запад, или как у змея две головы, так и у человека два голоса

ПОВЕСТЬ

«Чтобы не уйти — иногда нужно уехать»

#писательизмосквы

Путь с Востока на Северо-Запад, или как у змея две головы, так и у человека два голоса

ПОВЕСТЬ

«Чтобы не уйти — иногда нужно уехать»

#писательизмосквы

КАЗАНДАЛЬ повесть часть 3

ПУЧЕЖ

Волга была широкой.

Не величественной. Не зыбкой.

Просто — как если бы забвение решило принять форму реки.

Берег — пуст. Ни разрушения, ни заботы.

Просто как будто все вышли на минуту…

и задержались лет на семьдесят.

Royal Enfield остановился сам.

Без совета. Без причины.

Писатель не дернулся. Просто снял перчатку —

как будто хотел проверить, есть ли ещё в пальцах смысл движения.

— Тут ничего нет, —

сказал Байкер.

Тихо. Без колкости.

— Даже мысли звучат в холостую.

— А может, именно это и есть память, —

ответил Писатель.

— Когда уже ничего не просит быть услышанным.

Говорят, под Пучежем — старая кладка.

Камень к камню. След за следом.

Не мост. Не тропа. Просто — путь.

Когда-то по ней ходили. Без парада.

Просто — из дома в дом.

Потом пришла вода.

Не бурно. Не насильно.

Просто раз — и поднялась.

Кладку не убрали.

Не закопали.

Просто оставили под гладью.

Как если бы сказали:

«Ты теперь — тень. Но нам с тобой всё равно жить».

Иногда, говорят, под утро,

когда ветер ещё сомневается,

а солнце не определилось,

вода становится тонкой.

И тогда видно: под ней — линия.

Как рубец. Как строка, не дописанная, но понятая.

Это не дорога, по которой ты пойдёшь.

Это — та, на которую когда-то не ступил.

Писатель сел на камень.

Не как на возвышение.

Скорее — как на признание.

Он не вспоминал. Он узнавал.

Этот изгиб. Этот запах.

Этот ритм под кожей, который молчит,

но всё равно стучит в рёбра.

— Вижу, вспомнил, —

сказал Байкер.

Без сочувствия. Без издёвки.

С тем уважением, которое говорят молча.

Он не сел. Не мешал.

Просто остался рядом.

Как человек, который знает:

если подойти ближе — можно сорвать тишину.

Писатель смотрел в воду.

Отражение ничего не показывало.

Но внутри — что-то встало в рост.

Как память, которая больше не прячется в снах.

— Был у нас один, —

сказал Байкер, глядя себе под ноги.

— Приезжал туда каждый год. Один и тот же день.

— Там когда-то был мост.

Деревянный. Щелевой.

Если смотришь вниз — видно слишком многое.

— Мост снесли.

А он всё равно приезжал.

Останавливался. Заводил мотор. Тут же глушил.

Снимал шлем. Снимал перчатки.

Смотрел. Молчал.

— И говорил только одно:

«Река плывёт. А я стою.

Но оба — уже не там, где были».

— Потом съезжал вперёд. На метр.

И стоял ещё сорок минут.

Как будто метр — это уже движение.

Но безопасное.

— Считал, что двигаться надо.

Но не обязательно — далеко.

Писатель усмехнулся.

Нежно. Почти грустно.

— Хорошая байка, — сказал он.

— Надо куда-нибудь не записать.

Молчали.

Не из вежливости.

Из равенства.

Иногда молчание — это не пауза.

Это совместное дыхание, в котором никто не дышит громче.

Писатель остался.

Байкер встал.

Посмотрел на Волгу.

Не с тоской. С уважением.

Завёл мотоцикл.

Без резкости.

Без сцены.

Писатель ещё немного сидел.

Как будто хотел, чтобы в нём совпало —

то, что не совпадало годами.

Он знал: он не выбрал тогда.

Но сегодня — хотя бы подошёл.

Он тронулся. Мягко.

Royal Enfield отозвался не рывком, а пониманием.

Байкер не спросил, поехали ли.

Не кивнул. Не подмигнул.

Просто оказался рядом.

Иногда дорога не возвращается.

Она просто остаётся под водой.

И, если ты однажды

встал у её берега

и не отвернулся —

этого уже достаточно.

…

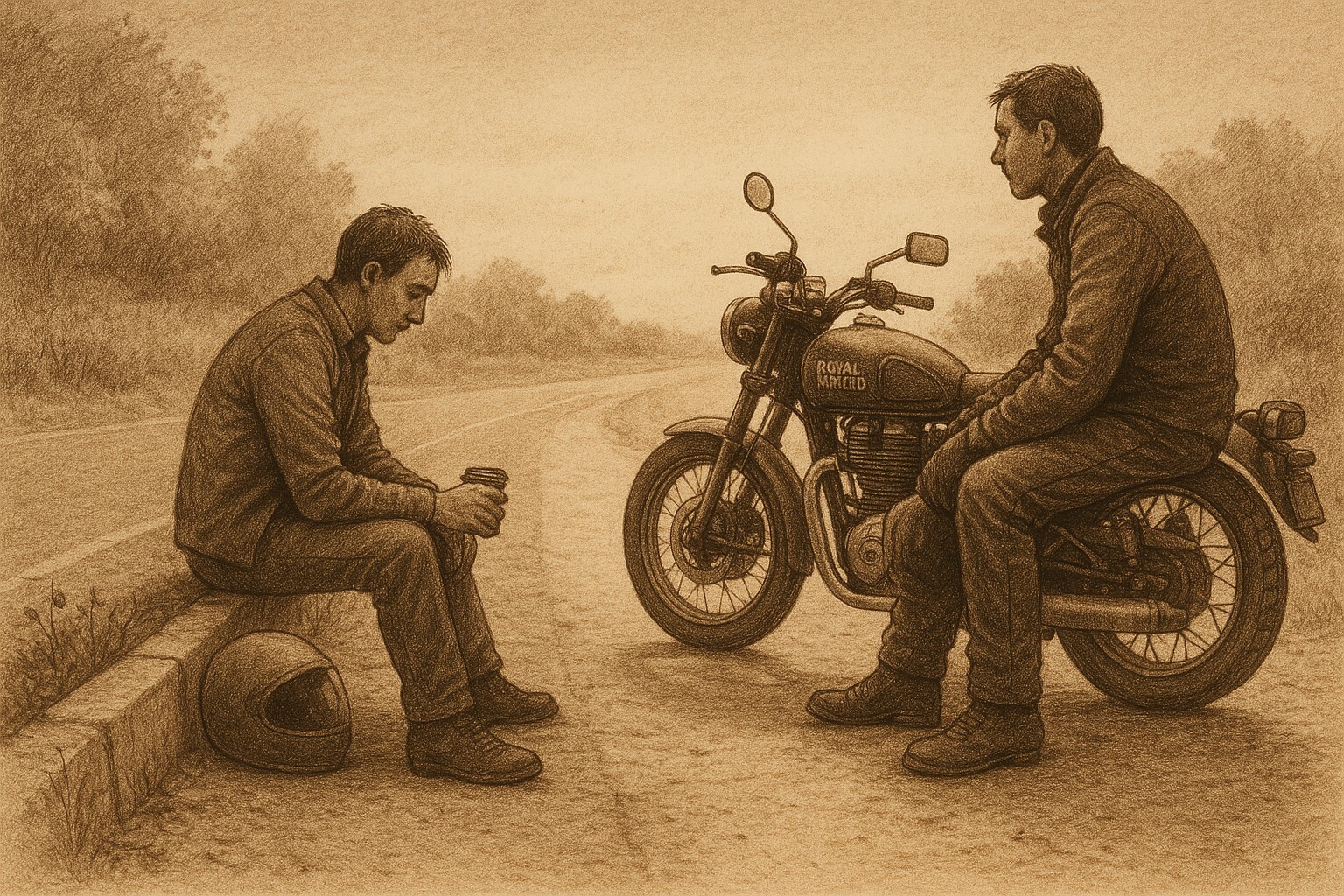

Полдень был неярким, но тяжелым.

Как разговор, в котором никто не говорит первым.

Асфальт прогревался медленно.

Тень от мотоцикла — короткая, как пауза после ненужного вопроса.

Royal Enfield стоял у края дороги, будто ждал не команды, а смысла.

Писатель сидел на бордюре.

Шлем лежал рядом. Кофе остывал в ладони.

Ни движения. Ни мыслей. Ни желания.

— Может, и хватит, —

сказал он.

Не вслух. Но голос всё же вышел.

Не в мотоцикл. Не в Байкера.

В пространство.

Как бросают мелкую монету — не чтобы купить, а чтобы проверить: звук будет?

Байкер не ответил.

Даже внутри.

Минуту — тишина. Потом две.

Потом он всё-таки подошёл.

Снял перчатку. Присел рядом.

Не глядя. Не торопясь.

— Так тоже можно, —

сказал он.

И замолчал.

Не как согласие.

Как знание, что иногда двигаться — это и значит остаться.

Писатель не кивнул.

И не поднялся.

Просто сидел.

Как будто хотел понять:

если всё равно всё — всё,

то, что тогда останется?

Потом он встал.

Не резко. Не уверенно.

Просто — уже не мог сидеть.

Завёл мотор. Не с первого раза.

Но без злости.

Байкер сел следом.

Медленно. Почти буднично.

Когда тронулись, Писатель не сказал: «Я передумал».

А Байкер не спросил: «Ты готов?»

Уже на ходу, между переключением передач, он бросил негромко:

— Это уже движение.

Даже если ты ехал не куда — а откуда.

Иногда, чтобы не сойти с пути,

достаточно не сделать вид,

что всё равно.

ЮРЬЕВЕЦ

Юрьевец не начинается.

Он проявляется.

Ты не въезжаешь — ты оказываешься внутри.

Как в плёнке, которую кто-то уже отснял,

а ты — просто попал в экспозицию.

Асфальт под колёсами чуть хрустит,

не от ям,

а как будто у дороги — память на звук.

Город не встречает.

Он, как забытая сцена:

декорации стоят,

актёров давно нет,

а свет — всё ещё светит.

Royal Enfield сбрасывает обороты сам,

будто чувствует:

здесь шум — это помеха.

Писатель едет медленно.

Не из уважения.

Из совпадения.

Он раньше пытался снимать.

Кадры. Свет. Композицию.

Но получалось — мёртво.

Словно он приходил туда,

где всё важное уже случилось —

и ему просто не оставили места в кадре.

Сегодня он даже не тянется за телефоном.

— Здесь не хочется снимать, — говорит он. —

Здесь и так всё снято. Без нас.

Байкер не спорит.

Слишком пыльно. Слишком точно.

— Или всё сняли, — говорит он,

— но забыли выключить камеру.

Говорят, в Юрьевце остался кадр.

Один.

Снят кем-то вроде Тарковского —

или кем-то, кто просто когда-то понял свет.

Этот кадр не вошёл никуда.

Ни в фильм,

ни в архив.

Он остался здесь. В воздухе.

Говорят, он появляется только если:

ты в шлеме,

стоишь,

и не хочешь ничего —

даже увидеть.

Если внутри — тихо.

Без амбиций.

Без намерений.

Иногда в отражении стекла вдруг проступаешь ты.

Не как есть.

Как мог бы быть.

Если бы не промолчал.

Если бы не уехал.

Если бы когда-то —

решился.

Писатель не снимает шлем.

Он просто стоит.

Не как зритель.

Как кадр.

Как стоп-кадр,

в который кто-то когда-то хотел что-то сказать —

но не стал.

— Он уже есть, — говорит Писатель.

— Только не я его вижу. Он — меня.

Байкер фыркнул:

— Это не кадр. Это перегрев.

— Возможно.

— Или дрон с распознаванием лиц.

— Был у нас один, — говорит Байкер.

— В кино снялся. На байке.

Красиво: пыль, солнце, скорость.

После съёмок мотоцикл продал.

— Говорит: «Я уже отснят. Дальше — ничего нового.»

Купил камеру.

Снимает теперь других.

Ждёт, когда кто-то скажет:

«Стоп. Снято.»

Писатель усмехается:

— Иногда «Стоп» — лучше газа.

— А иногда газ — лучше «Стопа», —

пожимает плечами Байкер.

Они молчат.

Кадр не требует реплик.

Писатель впервые не хочет фиксировать.

Не потому, что нечего.

Потому что всё — уже здесь.

Байкер не отходит.

Он просто рядом.

Без звука.

Без нужды что-то доказать.

— Этот город, — говорит он, —

даже не спрашивает, зачем ты приехал.

— Потому что он сам не уверен, что существует, —

отвечает Писатель.

— Или знает, что всё уже было. И хватит.

Они заводят мотор одновременно.

Медленно.

Как будто камера ещё работает.

Но уже не на них.

На выезде дорога дрожит,

словно кадр сам хочет сказать:

«Ты был. Этого — достаточно».

Юрьевец не машет.

И не держит.

Он просто остаётся.

Как стоп-кадр.

Не замеченный.

Но — не забытый.

Иногда кадр —

это не то, что ты снял.

А то, что однажды не снял —

и всё равно остался в нём.

КИНЕШМА

Ветер начался заранее.

Не напором, не шквалом —

а будто кто-то задал сопротивление,

и теперь — держит.

Небо висело низко.

Как потолок в доме, где не ты хозяин.

И всё вокруг — не громкое, не серое,

а как будто говорило:

«Хочешь проехать — будь тише».

Кинешма вытянулась вдоль берега,

ровно, как строчка без точки.

Ни резких поворотов,

ни резких слов.

Город, который вроде и говорит,

но только в одну тональность.

Royal Enfield держал курс.

Не боролся,

не побеждал.

Как человек, который знает:

если ветер встречный — значит, идёшь правильно.

Писатель ехал первым.

Молча.

Он не думал, что слышит песню.

Но вдруг —

в позвоночнике, в ключице,

в подъязычной тишине —

что-то зазвучало.

Не мотив.

Не слова.

А — звук, которого не искал.

Он не пытался описать.

Не фиксировал.

Он просто ехал.

Как будто услышал себя таким, каким был —

до слов.

Байкер плёлся за ним.

Шлем гудел, как кастрюля на конфорке.

Всё внутри сопротивлялось лирике.

— Это не песня, — сказал он. —

Это просто у тебя шлем неправильно сидит.

— Или ты опять чего-то не доделал.

Писатель не обернулся.

Но замедлился.

Байкер догнал.

И вдруг — запел.

Фальшиво.

Громко.

— Ты сни-и-сься мне… как будто шлем... играет в тенор…

Писатель сначала вздрогнул.

Потом засмеялся.

Сначала глазами. Потом — по-настоящему.

— Хоть кто-то поёт в этом шлеме, — сказал Байкер.

— А не шепчет смыслы.

И в этот момент между ними снова установилось то,

что всегда лучше любых разговоров —

ритм.

Когда один чувствует.

А второй — не мешает.

Говорят, раз в год Волга поёт.

Не водой. Не эхом.

А так,

что внутри тебя вспоминается голос.

Твой.

Старый.

Тот, который ты не узнавал,

но всегда знал.

Слышат не все.

Слышат те, кто едет против.

Не чтобы спорить.

Не чтобы доказать.

А потому что иначе — не доедешь.

— Был у нас один, — сказал Байкер позже, на заправке.

— Принципиальный.

Ветер всегда в лицо.

Говорил:

«Если дует в спину — значит, ты убегаешь».

— Внушительно, — кивнул Писатель.

— Особенно зимой.

Ездил в тулупе. Чтобы, значит, чувствовать.

Потом пересел на яхту.

Говорит:

«Теперь ветер — не экзамен,

а собеседник».

Ходит по воде.

Как умеет.

Писатель не формулировал.

Не тянулся к словам.

Он просто ехал.

Как будто каждый километр был ответом.

Не на вопрос,

а на что-то,

что давно не звучало.

Байкер ехал рядом.

Без шуток.

Без комментариев.

Просто был — в ритме.

Кинешма не прощалась.

Не говорила «приходи ещё».

Она просто растворилась в изгибах Волги.

Но Волга звучала ещё долго.

Не в ушах.

А глубже.

В руках.

В шлеме.

В моторе.

А потом —

стало тише.

И даже Байкер не сказал ничего.

Не всякий ветер против.

Иногда он просто рядом.

Чтобы ты вспомнил,

что умеешь держаться.

ШУЯ

Плитка звенела под шинами.

Не вибрацией — звоном.

Словно ты ехал по перевёрнутым колоколам,

где каждый камень — не мостовая, а купол,

и город не несёт тебя,

а слушает: чего ты стоишь.

Шуя не открывалась.

И не пряталась.

Она звучала.

Как человек, который стоит рядом

и молчит так,

что ты сам начинаешь перебирать в себе всё сказанное —

и ненужное отваливается.

Колокольня —

не здание,

а вертикальный слух.

Не храм —

диафрагма.

Royal Enfield дрожал чуть иначе.

Не от вибраций —

от совпадения.

— Звеним, — бросил Байкер.

Сухо.

— Кажется, этот город — аудиозапись.

Писатель молчал.

Он и сам чувствовал:

внутри — звон.

Не мысль. Не тревога.

Как будто кто-то ударил по тебе изнутри —

и теперь ты сам в резонансе.

Говорят, в Шуе есть колокол,

который звучит не по расписанию.

Не по праздникам.

Не по уставу.

Он ждёт не времени —

а сбоя.

Когда ты сбился.

Внутри.

Когда ты едешь —

но не туда.

Когда ты слушаешь музыку —

а внутри всё равно

что-то не совпадает.

И тогда — звон.

Не громкий. Не явный.

Он не ломает. Он напоминает.

Через наушники.

Поверх трека.

Не чтобы испугать.

А чтобы ты сказал себе:

«Да. Это во мне».

Писатель снял наушники.

Прямо на ходу.

Выдернул — и убрал.

Не театрально.

Просто — потому что больше не нужно.

Тишина не наступила.

Она вернулась.

Как человек, которого ты прогнал —

но он всё равно остался рядом.

Просто сел на скамейку

и больше ничего не сказал.

Байкер не обернулся.

Не прокомментировал.

Просто подъехал ближе.

И ехал рядом.

Не чтобы разделить.

А чтобы быть.

— Был у нас один, — сказал Байкер уже на остановке.

Курил. Ветер уносил дым сразу вверх.

— С армии пришёл — звенело.

В ухе. В виске. В запястьях.

Говорил — встроили сигнал.

Будильник на случай настоящей тревоги.

— Срабатывало? — спросил Писатель.

— По-своему.

Не на выстрелы.

На женщин с сумками.

На запах горячего хлеба.

На отражение, где ты —

но не уверен, что ты.

— И что делал?

— Садился.

Иногда под памятником.

Иногда у окна.

Иногда просто на тротуаре.

И говорил:

«Это у меня эстетическая тревога. Пройдёт».

Писатель не смеялся.

И не сочувствовал.

Он просто кивнул.

Как человек, который знает —

есть тревоги, которые не требуют объяснения.

Им достаточно признания.

Шуя не осталась позади.

Она не провожала.

Просто — осталась звучать.

Где-то в рёбрах.

В пальцах.

В области шеи, где обычно лежит страх.

Они ехали молча.

Не потому, что не было слов.

А потому что любое из них

могло снова нарушить настройку.

Royal Enfield шёл легко.

Как будто мотор тоже услышал.

И теперь — не шумит, а слушает.

На перекрёстке Писатель повернулся к Байкеру:

— Я не уверен, что это был звон.

— А я уверен, что это неважно, — ответил тот.

— Главное — ты не убежал.

Писатель кивнул.

И впервые почувствовал,

что звук, который зовёт,

не всегда требует ответа.

Иногда он просто говорит:

«Ты ещё жив.

Ты ещё слышишь.

Теперь — тише».

Когда звенит в голове —

не всегда нужно бежать.

Иногда — достаточно сесть рядом

и дождаться,

пока ты перестанешь звучать не в своей тональности.

СУЗДАЛЬ

Суздаль не появился.

Он не обозначился на табличке.

Он стал происходить.

Как тишина,

которая сначала кажется фоном,

а потом ты понимаешь —

это и есть главное.

Асфальт не сменился,

он просто перестал настаивать.

Колёса катились тише.

Не потому, что меньше скорость —

просто больше некуда торопиться.

Каменка сбоку —

не река.

Взгляд.

Скользит рядом,

не провожает, не встречает,

а просто знает: ты здесь.

— Мы что, уже приехали? — спросил Байкер.

— Нет, — сказал Писатель. — Просто дорога закончилась без финала.

Город не стелил ковров.

Не шевелился историей.

Он не ждал.

Но и не удивлялся.

Как друг, который давно не писал,

но всё равно помнит:

ты однажды обещал приехать.

Говорят, в одном храме на Каменке

есть окно.

Без стекла.

Без рамки.

Без объяснений.

И если в определённый день

ты окажешься внутри —

войдёт свет.

Не с небес.

А как будто из тебя.

Если рядом стоит мотоцикл —

в тени появляется дорога.

Невидимая.

Невымышленная.

Та, которая не случилась.

И если ты стоишь спокойно —

без вопросов, без нужды что-то понять —

ты видишь:

эта дорога была.

Просто прошла мимо.

Не потому, что ты свернул.

А потому что она не позвала.

Писатель стоял в этом луче.

Не всматриваясь.

Не греясь.

Он просто не мешал.

Свет — не награда.

Он не говорит «молодец».

Он просто возвращается,

если ты больше не заслоняешь.

Байкер остался в тени.

Не из протеста.

Не из привычки.

А потому, что тень — не исчезновение.

А способ видеть,

откуда приходит свет.

— Там, в луче, ты почти исчезаешь, —

сказал он,

когда уже стояли у стен.

— А я… люблю знать, где у меня контур.

— Был у нас один, — сказал он.

— Всю жизнь ловил солнце.

По будильнику на рассвет.

По тени на закат.

Однажды

сел в тень под старым мостом,

вынул сигару,

закурил

и сказал:

«Только в тени видно, кто загораживает свет».

С тех пор ездит тихо.

Без фар.

Без позы.

Говорит:

«Так меньше мешаешь другим увидеть».

Байкер сел первым.

Тихо.

Как садятся не из усталости,

а из согласия.

Писатель присел на подоконник.

Не потому, что хотел остаться.

А потому что было не к чему торопиться.

Они не говорили.

Не смотрели друг на друга.

Не фиксировали момент.

Просто сидели.

Один — в луче.

Второй — в краю света.

Не равные.

Не тени и свет.

А два голоса,

которые впервые — не спорят.

Суздаль не отпускал.

И не держал.

Он просто остался в них.

Как свет в комнате,

в которую ты вошёл —

и понял, что здесь можно быть,

даже если ты молчишь.

Они поехали тихо.

Мотор не шумел.

Он слушал.

Royal Enfield тронулся так,

как будто свет кивнул:

«Хорошо. Теперь — можно».

Окно осталось позади.

Свет — нет.

Он просто стал частью дороги.

Ты не привёз свет.

Ты просто приехал

в момент, когда он вернулся.

Начало формы

СУЗДАЛЬ. Клуб Путешественников

Утро не началось.

Оно просто было.

Без пауз, без вступления.

Как если бы кто-то давно поставил чайник —

и теперь просто налил. Молча.

Дверь клуба открылась без жеста.

Не пригласила.

Не удержала.

Просто чуть дрогнула —

и отпустила вглубь.

Внутри пахло деревом.

Не свежим — тёплым.

Словно полы здесь не мыли — а берегли.

Никаких вывесок.

Никаких финалов.

Просто комната.

Стол.

Кружка.

И окно, в котором улица выглядела — не как продолжение,

а как доказательство, что дорога всё ещё есть.

Писатель сел.

Не чтобы подумать.

Не чтобы завершить.

А потому что тело вдруг совпало со стулом.

И не нужно было поправлять позу.

Royal Enfield стоял снаружи.

Как будто всегда там стоял.

Как будто знал:

«Ты дойдёшь. Не сразу. Но дойдёшь».

Он не смотрел.

Он ждал — так, как ждут те, кто не требует.

Байкер не вошёл.

Но и не ушёл.

Он был здесь — в ритме воздуха.

В лёгкой вибрации где-то под рёбрами.

Как часть тебя,

которая больше не требует доказательств.

Он не исчез.

Он просто не мешал.

Писатель смотрел в окно.

Долго.

Как смотрят не на вид,

а на то, что не успели понять раньше.

Потом сказал:

— Спасибо.

Не за путь.

А за то, что не спорил.

Никто не ответил.

И не надо.

Некоторые вещи звучат — не в ответ,

а чтобы всё остальное стало тише.

Один сидел.

В кресле.

В себе.

В утре, которое уже не требует продолжения.

Второй — был где-то рядом.

Не напротив,

А внутри взгляда,

в котором уже не надо делить —

где ты, а где не ты.

Они оба — были.

Без фразы.

Без морали.

Без попытки объяснить, зачем всё это было.

Иногда ты доезжаешь —

не чтобы остаться,

и не чтобы исчезнуть,

а чтобы вернуться в себя —

и не найти там пустоту.

А тишину.

Которая больше не кажется угрозой.

И кружку на столе.

Которая всё ещё тёплая.

МАКСИМ ПРИВЕЗЕНЦЕВ #писательизмосквы