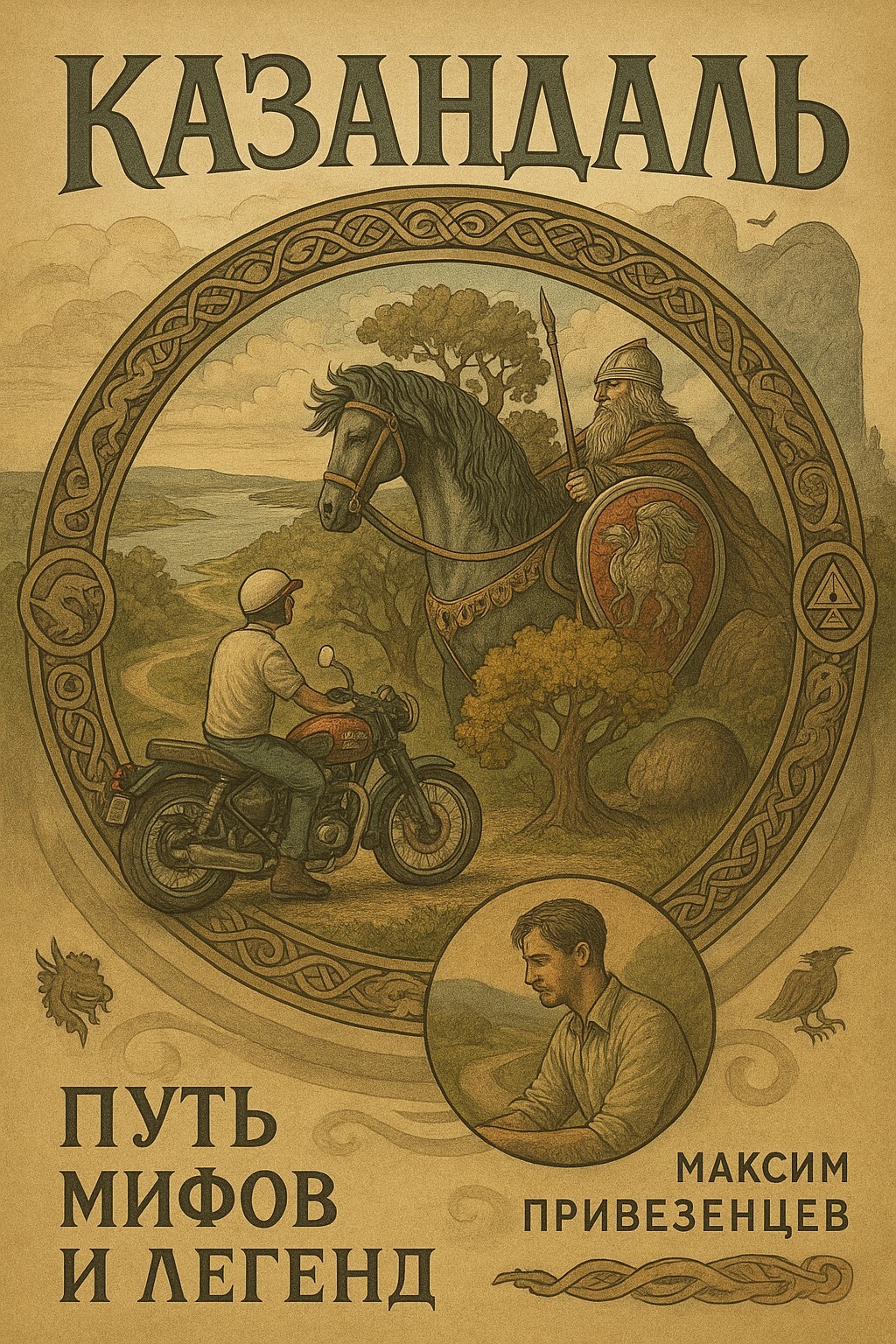

КАЗАНДАЛЬ

Путь с Востока на Северо-Запад, или как у змея две головы, так и у человека два голоса

ПОВЕСТЬ часть 1

«Чтобы не уйти — иногда нужно уехать»

#писательизмосквы

Путь с Востока на Северо-Запад, или как у змея две головы, так и у человека два голоса

ПОВЕСТЬ часть 1

«Чтобы не уйти — иногда нужно уехать»

#писательизмосквы

часть 1

КАЗАНЬ

Казань — город, в котором всё происходит.

Но ничего не меняется.

Ты можешь проснуться с видом на Кремль, выпить кофе у синей остановки, услышать четыре языка за одну минуту, пересечься взглядом с девушкой в яркой помаде — и не узнать в ней восточную красоту.

И всё это будет красиво. Громко. Цельно.

Но не живо.

Казань не мертва. Она удовлетворена.

Её не надо спасать.

Она не держит.

Но и не отпускает.

Она смотрит на тебя, как на того, кто сам не знает, зачем приехал.

Я стоял у башни.

Пальцы касались бака — не чтобы тронуться, а чтобы не потеряться.

Royal Enfield молчал.

Как пёс, который всё понял, но ждал, когда ты сам дойдёшь.

Не подталкивал. Не скулил.

Просто — ждал.

Воздух был плотный.

Как пауза между двумя смыслами.

Город всё уже сказал. Теперь — тишина.

Я не был туристом.

И не был своим.

Я был тем, кто остался дольше, чем нужно,

но не знал — зачем.

— Началось, — сказал Байкер. — Сейчас он заговорит с кирпичами.

— Я не говорю. Я вслушиваюсь.

— Страшнее. Кирпичи всё равно не ответят.

— Иногда — и хорошо.

Казань давно превратила своего дракона в магнитик.

Но, если не фотографировать, а просто стоять,

начинаешь чувствовать: миф не шутка.

Он просто устал объясняться.

Говорят, когда город пал,

дракон не умер.

Он свернулся под Кремлём

и унёс с собой не силу, не золото —

а искру.

Ту самую. Которую называют по-разному:

смыслом, волей, ясностью,

а кто-то просто — причиной вставать утром.

С тех пор он спит.

И город живёт, как будто всё в порядке.

Но иногда, между вечерним синевением и первым утренним светом,

под ногами будто что-то шевелится.

Не землетрясение.

Память.

— Ветер, — буркнул Байкер.

— Из-под земли?

— Всё бывает. Особенно, когда устал.

— Или, наоборот.

Этот Зилант не выходит,

Он не даёт силу.

Он просто помнит.

Но слышит не тот, кто требует.

И не тот, кто ищет.

А тот, кто просто — едет.

— Это зов.

Не цель. Не тревога.

Как будто кто-то стучит изнутри — не в дверь, а в грудную кость.

— Это жажда. Попей воды, и пройдёт.

— Нет. Это как подойти к выключателю, который давно не трогал. И ты не знаешь: работает ли.

— Всё, — вздохнул Байкер. — Сейчас пойдут метафоры.

— А если не метафоры? А если это и есть обряд?

Он молчал.

— Ты же тоже слышишь?

— Я слышу, что пора смазать цепь.

— Скрипит?

— Нет. Но будет.

— Значит, едем?

Пауза.

Молчание между двумя головами.

Обе смотрят в разные стороны —

но живут в одном теле.

— Поедем, — сказал он наконец. — Не чтобы найти.

А чтобы снова начать слышать.

— У нас был один, — сказал Байкер. — Верил, что каждая поездка — это ритуал.

Перед стартом — минута тишины.

Трогался со второй. Ждал, пока мотор «почувствует».

Карту не открывал. Ездил по внутреннему чёсу.

— И?

— Улетел. Прямо с окружной. Колесо. Скорость. Поле.

Вызвал эвакуатор. Молча.

Потом сказал:

«Значит, не туда ехал. Или не оттуда.»

После этого — неделю ни слова.

— Так ты веришь в обряды?

— Я верю в колёса. И в тишину после удара.

— А я верю, что всё начинается, когда уже нечего сказать.

— Значит, пора ехать.

— Не к обряду. К себе.

Мы не сказали «поехали».

Мы просто молчали.

И в этой тишине был старт.

Я коснулся руля.

Не чтобы завести —

а чтобы перестать сдерживаться.

Где-то внизу, под булыжником,

дракон поворачивался во сне.

Royal Enfield не завёлся.

Он проснулся.

И в этот момент стало ясно:

важно не «куда».

Важно — ехать.

Байкер молчал. Писатель — тоже.

И в этой тишине не было победителя.

Было редкое согласие:

можно ехать.

Мы вырулили медленно.

Не как в путь.

Как в паузу, вытянувшуюся в линию.

Казань осталась за спиной.

Не как потеря.

Как дракон, который мог бы держать —

но не стал.

Я не уехал.

Я начал ехать.

СВИЯЖСК

Мост встречает не аркой.

А тишиной.

Прямой, будто выдох,

без арок, флагов и драматургии.

Берег — как начало страницы:

пустой, честный, не на показ.

На стоянке — две машины.

Никто не машет. Никто не встречает.

И от этого становится легче.

Свияжск — не экспозиция.

Он пауза, в которую не лезут.

В нём всё восстановлено.

Но не приукрашено.

Как будто кто-то всё подчинил —

и ушёл, не закрыв дверь.

Не из неуважения.

А из понимания: «с тобой уже всё ясно».

Никто не зовёт.

Даже колокольный звон — если он и звучит —

не зовёт.

Он себе. Он вглубь.

Он для тех, кто остался.

Royal Enfield сбрасывает газ сам.

Как будто понял — здесь не надо спешить.

Даже немного стыдно: за шум, за шлем,

за себя, в ком больше динамики, чем нужды.

Колёса идут, как будто катятся по воздуху.

Дорога становится ниже, чем взгляд.

И воздух — будто старше, чем ты.

— Чего ты тормозишь? — спрашивает Байкер.

— Чтобы не мешать.

— Кому?

— Месту.

Он фыркает.

Но не спорит.

Свияжск не ловит.

Он стоит.

Как человек, который давно научился быть один

и тебе — предлагает то же самое.

Без совета.

Без сочувствия.

Просто — будь тише.

На табличке — имя.

Но кажется:

это не название, а переход.

Как если бы кто-то поставил знак:

«Дальше — не город. Дальше — ты».

Во дворе монастыря — камень.

Не надгробие. Не памятник.

Просто валун.

Как будто его забыли.

Но забыли — с уважением.

Без таблички. Без ограды.

Трава сбоку — сдержанная.

Как у тех, кто не хочет мешать.

Говорят, когда-то он гудел.

Не звенел.

Не вибрировал.

А гудел — как сосуд, внутри которого

застряла память.

Монахи слышали — и уходили в подземелья.

Без паники. Без лишнего.

Потому что звук не был страшным.

Он был последним.

Таким, после которого не объясняются.

Теперь он молчит.

Уже давно.

И, кажется, навсегда.

Но если въехать очень рано —

не демонстративно,

а как входят в сон другого человека —

в какой-то момент

тишина будто сдвигается.

Как если бы кто-то собирался говорить —

и передумал.

— Этот? — Байкер кивает.

— Он.

— Камень, который гудит?

— Сейчас — нет.

— Отлично. Стоит, как я по понедельникам.

— Может, ты тоже когда-то гудел?

— Или просто стал камнем.

— И это неплохо.

Они стоят.

Писатель — чуть ближе.

Байкер — чуть дальше.

Не из позиции.

Из темперамента.

Камень — не выдаёт себя.

Он не тянет внимание.

Он просто здесь.

И, если ты стоишь рядом —

без намерения, без слова,

он может тебя услышать.

Не звук.

Не ответ.

Просто — совпадение.

— Это всё — фантазии, — говорит Байкер.

— Может быть.

— Булыжник с флером мистики.

— А если не мистики? А если это — ты?

— Прекрати.

— Скажи честно.

— Я устал.

— Вот и гудишь.

Пауза.

Не спорная — равная.

— Был у нас один, — говорит Байкер. —

Всё верил: если проехать мимо поста, не сбавляя — не догонят.

— Работало?

— Один раз — да. С тех пор считал: магия.

— А на второй?

— Второй не проверял. Но каждый раз, когда проезжал,

в голове у него — включался гул.

Низкий, как сирена.

— Почему?

— Видимо, мозг включал тревогу. Без причины.

Особенно — на трезвую.

— И что теперь?

— Ездит. Тихо. Но с той же фразой:

«Поехали, пока не догнали — ни они, ни мы сами».

Писатель усмехается.

Без насмешки.

Просто — узнал что-то своё.

Я сел.

Просто — сел.

Не на колени. Не в позу.

А как садятся, когда уже не надо играть

в уезжающего.

Камень — под рукой.

Холодный.

Но не чужой.

Тишина не расширяется.

Она уплотняется.

Ничего не происходит.

Но дыхание меняется.

Внутри — будто стрелки на компасе

впервые совпали.

Не потому, что ты нашёл путь.

А потому что перестал его спорить.

Байкер ничего не говорит.

Он стоит рядом.

Просто рядом.

И не уходит.

Это — тоже согласие.

Только в форме молчания.

Royal Enfield ждёт.

Мягко. Без нетерпения.

Как пес, который не требует прогулки,

но будет счастлив, если ты — готов.

Я завожу.

Без звука победы.

Как включают свет там, где кто-то спит.

Байкер не комментирует.

Он просто едет рядом.

Камень остаётся.

Он не загудел.

Но я услышал.

Никакой мистики.

Просто ощущение, что теперь

движение — не из спины.

А из совпадения.

Иногда дорога начинается

не со старта,

а с камня,

который ничего не сказал —

но всё подтвердил.

ЧЕБОКСАРЫ

Мост был широкий, без претензии.

Не приглашал — проводил.

Как старший брат, который уже понял,

что ты всё равно поедешь по-своему.

Никаких символов. Никакой архитектурной философии.

Просто бетон, знающий своё дело.

Воздух — густой.

Не от погоды.

От тишины, которая не звенит —

а давит, как стоп-кадр после фразы,

которую не надо было говорить вслух.

Royal Enfield катился мягко.

Мотор не пел.

Он просто шёл, будто понимал,

что сейчас не про звук — про дыхание.

Писатель не давил тормоз.

Он просто ехал.

Как едут в город,

который не ждал —

но и не стал делать вид, что не заметил.

Чебоксары не прятались.

Они просто не смотрели в глаза.

Как человек, который всё уже понял —

и теперь не спешит объяснять.

— Город как город, — буркнул Байкер.

— Он не город. Он — взгляд.

— Ага. С бетонным веком в основе.

— Иногда такие и видят точнее.

Она стояла выше залива.

Без помпы. Без стелы.

Просто фигура, вытянутая в вертикаль.

Мать-Покровительница.

Но не бронзовая.

Просто — стоящая.

Не требующая взгляда.

И оттого — его получающая.

Писатель остановился сам.

Не из уважения. Не из ритуала.

Просто — как когда идёшь, и вдруг становишься тише,

потому что чувствуешь: здесь не надо объяснять.

Он смотрел вверх.

Уже не в скульптуру.

А в ту точку между её взглядом и собой,

где давно не было слов.

Говорят, она видит каждого.

Не судит. Не отпускает.

Не помогает.

Просто стоит,

как человек, который пережил достаточно,

чтобы не нуждаться в рассказах.

Не ждёт прощения.

Не предлагает понимания.

Но от её взгляда — не хочется врать.

Даже себе.

Байкер притормозил рядом.

Снял шлем.

Посмотрел на неё и сказал:

— Странная штука.

Стоит. Молчит.

Но как будто знает, что ты устал.

Писатель кивнул.

— Ты думаешь, она помогает?

— Нет.

— Тогда зачем она?

— Чтобы напомнить,

что не всё надо делать с надеждой на ответ.

— Был у нас один, — вспомнил Байкер. —

Катался в одиночку.

Всегда говорил: «Я, когда устаю — еду в Чебоксары».

— Зачем?

— Говорил: «Там баба есть, которая смотрит. Не ругает. Не жалеет. Просто смотрит».

— Помогало?

— А кто знает. Он говорил: «Мне главное, чтобы кто-то знал, что я ещё жив».

— Она знала?

— Он считал — да. Этого ему хватало.

Писатель улыбнулся. Не иронично.

Так, как улыбаются, когда понимают:

человеку не обязательно быть правым,

чтобы быть понятным.

Внутри — не стало легче.

Но перестало жужжать.

Как если бы внутренний мотор

перешёл в холостой ход.

Не выключился — просто отпустил газ.

— Ты ведь не веришь, — сказал Писатель.

— Не хочу верить. Это другое.

— Боишься?

— Нет. Просто...

если она правда всё видит —

то мне придётся многое пересмотреть.

Они оба молчали.

Но в этом молчании

уже не было защиты.

Просто — пространство между.

Они уехали не сразу.

Royal Enfield завёлся тихо.

Как если бы понял:

тут не нужно громкости.

Писатель не оборачивался.

Не потому, что гордость.

Просто — потому что не хотелось мешать тишине.

Байкер ехал рядом.

Не вплотную. Не вровень.

Но в том ритме, где один чувствует другого,

не зная, что именно тот чувствует.

Свет падал ровно.

Не луч. Не драматургия.

Просто — ясность.

И где-то на фоне

внутри звучало нечто очень тихое,

что не просилось быть понятым.

Но оставалось с тобой.

Иногда тебе не нужно говорить.

Достаточно, чтобы тебя увидели —

и не отвернулись.

КОЗЬМОДЕМЬЯНСК

Дорога начиналась не как путь,

а как сомнение.

Навигатор вздыхал чаще, чем надо.

Указатели будто сдвинули чуть вбок —

словно сам город не был уверен,

стоит ли его искать.

Козьмодемьянск возник из тумана,

как человек, о котором долго говорили хорошее,

а при встрече он просто сказал:

«Да живём как все. Только по-другому».

Дома были не покосившиеся —

а уступившие.

Углы — не ровные, а терпеливые.

Свет — не освещал, а не мешал.

Всё будто сделано не по проекту,

а по внутреннему согласию

с несовершенством.

— Как будто город чуть-чуть наклонился,

чтобы никому не мешать, — сказал Писатель.

— Или просто устал стоять ровно, — отозвался Байкер.

В центре — музей.

На холме. Не важный. Не торжественный.

Скорее — виноватый.

Как будто сам помнил,

что часть экспонатов осталась без табличек,

а часть — без правды.

Но тень над входом — стояла ровно.

Как человек, который знает,

что его не пригласили,

но он пришёл — и остался.

Говорят, в старом амбаре на краю музейного двора

живёт тень.

Не легенда. Не дух.

А просто — тень.

Иногда она появляется,

если зайти не из интереса,

а всерьёз.

Стоит на стене,

там, где свет всегда тусклее,

и задаёт один и тот же вопрос —

без слов, без угроз,

просто… вопрос:

«И ты?

Тоже продал?

Или только сдавал в аренду?»

Если не отвернуться —

тень делает шаг ближе.

Не для того, чтобы схватить.

Для того, чтобы впервые посмотреть.

Без оценки.

Но — по-настоящему.

— Этот город, — сказал Писатель, — не пытается выглядеть честнее других.

Он просто не врёт.

— И за это ему премия по философии улиц? — хмыкнул Байкер.

— Нет. Просто уважение.

— Внутреннее? Или из жалости?

Пауза.

— А ты сам? — спросил Байкер. — Торговал?

Писатель посмотрел на него не вопросительно —

внимательно.

— Собой, — продолжил Байкер. — Молчанием. Компромиссом. Тишиной, в которой ты знал, что надо сказать — и не сказал.

Писатель кивнул. Не сразу.

— Не из нужды.

А чтобы не спорить. Чтобы не ломать.

Чтобы был мир — хоть и на чужих условиях.

— Ну вот. Мы и купцы. Только лавки чужие.

— И выручка — остаточный стыд.

Они оба замолчали.

И впервые — в тишине не было защиты.

Была честность.

Не выписанная. Не хлёсткая.

Просто — честность, которая не требует вывода.

— Был у нас один, — вспомнил Байкер. —

Водил людей по «местам силы».

Говорил: «Тут граница миров, там энергетическая дыра».

Писатель усмехнулся.

— И что?

— Вёл. Красиво говорил. Люди фоткались.

А он — оставался.

Каждый раз — всё дальше.

Однажды — свернул не туда.

Думал: тот же поворот, те же сосны.

А не то.

И не вернулся.

Теперь — табличка. Без памятника.

Просто доска: его фамилия.

И старая надпись на заборе:

«Нельзя проводить туда, где сам больше не бываешь».

— Страшно, — сказал Писатель.

— Нет. Просто честно.

В музее пахло деревом,

которое уже не будет домом.

И лаком, который больше не защищает,

а просто — говорит: «Мы пытались».

Писатель остановился у макета.

Дорога — из щепок.

Телеги — без людей.

Дома — будто вполголоса.

Он смотрел не на ландшафт.

А на развилки,

где когда-то выбрал не туда.

На мосты, которые строил — но не перешёл.

На тени, которых не хотел признавать.

Байкер молчал.

Сел. Поджёг сигару.

Смотрел не наружу — в себя.

А потом сказал:

— Мы ведь всё продали.

Даже право не торговаться.

Писатель кивнул.

Потому что другого слова не нашлось.

И не нужно было.

Они уезжали медленно.

Тишина ехала с ними,

не как груз,

а как третий,

которому наконец дали посидеть между.

— Страшно не то, что ты продал, — подумал Писатель.

— А то, что забыл цену.

Если память не вернётся —

тень напомнит.

Иногда самые дорогие сделки —

не те, что ты совершил.

А те, что назвал удобством.

МАКСИМ ПРИВЕЗЕНЦЕВ #писательизмосквы