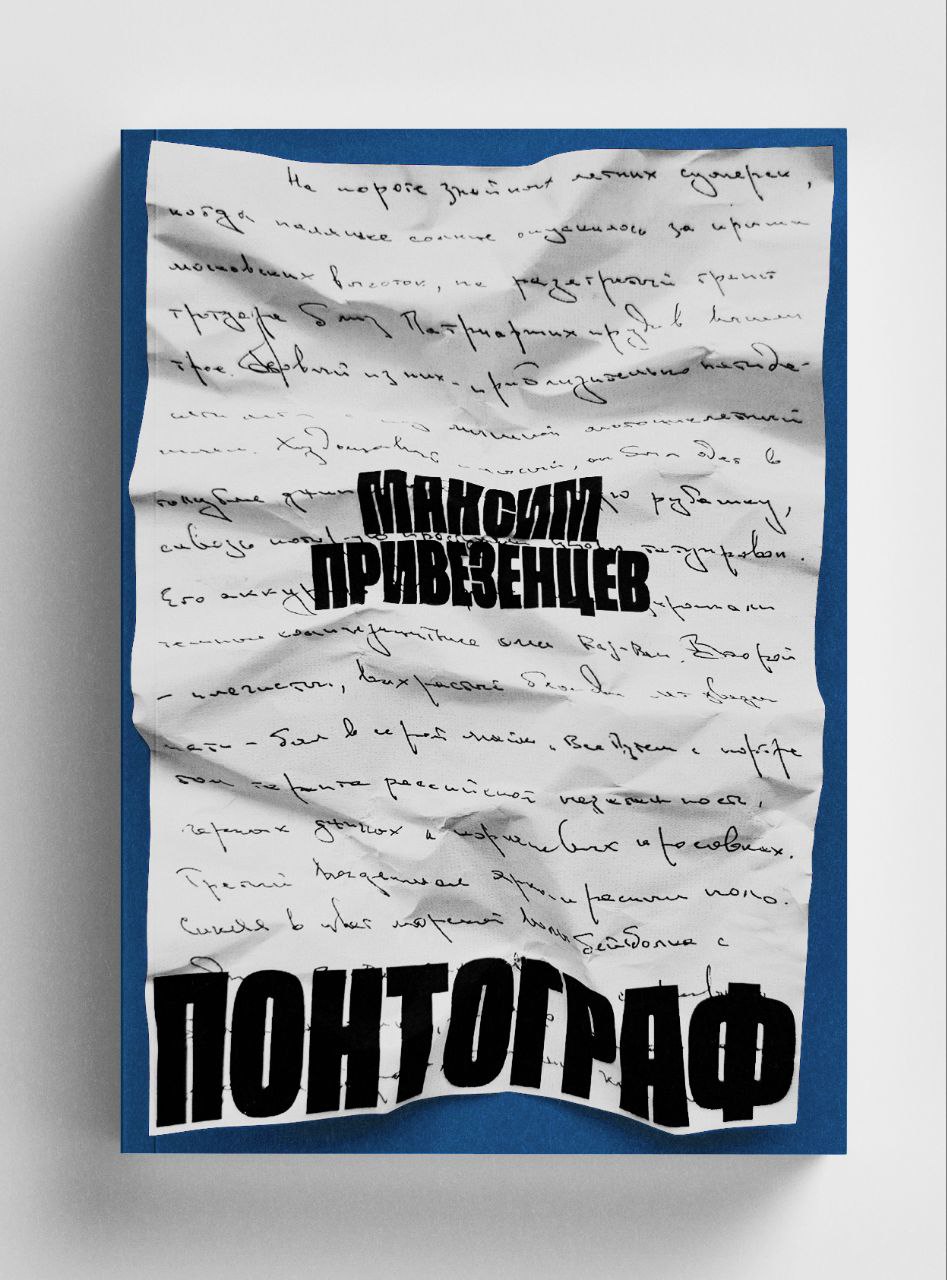

Глава 2

Булгаков и Всемирский. Веселые ребята. Джаз

2023 г.

Альтернативный 1936 г.

«ChatVSEMIRSKIY»

Title: Bulgakov, literary code

В 1930-е годы Москва, величественное и беспокойное сердце СССР, стала невольным свидетелем своеобразного танца истории. Улицы города сменили ритмы дореволюционной жизни на жутковатуюсимфонию коммунизма и хаоса.

Тени прошлого еще маячили как призраки, но Москва уже была другим зверем, городом-хамелеоном, окутанным алыми оттенками большевистской идеологии. Роскошную царскую архитектуру перепрофилировали для пролетариата, сдув царский лоск с фасадов старых зданий суровым ветром перемен.

В ходе этой трансформации москвичи, как могли, ковали свое будущее из того, что было. Пролетариат, интеллигенция, художники и аппаратчики — все сплелись в гобелене парадоксов. На одной городской площади можно было встретить пылкий энтузиазм истинно верующего, грубое подозрение ревностного пропагандиста и опустошенный взгляд утомленного скептика.

Арбат, историческая артерия Москвы, пульсировал яркой неподражаемой энергией. У стен домов, исписанных коммунистическими лозунгами, уличные лотошники остервенело торговали всем, что возможно конвертировать в деньги, будто стремясь в этом нехитром действе найти знакомые полузабытые моменты из прошлого. Как и прежде, ароматы свежеиспеченного хлеба и борща витали в воздухе, но теперь к этому привычному столичному духу добавилось амбре пролетарской неустроенности.

Вечера в Москве были окутаны тусклым светом уличных фонарей, тревожно игравших тенями на булыжниках мостовых. На тайных собраниях шепотом обсуждались судьба родины и мрачные истории сограждан, плелись интриги. Произведения Маркса и Ленина противопоставлялись получившейся на их теоретической базе реальности, а в ночном воздухе разносились нэпманские ноты запрещенного джаза, мятежный контрапункт симфонии государства.

Джаз!

И над всем этим, как страж, стоял Кремль, олицетворение всепоглощающей имперской мощи и амбиций. Его малиновые башни, устремленные зубьями кирпичных стен в небеса, служили вечным напоминанием о диктатуре власти. Но и в его дворцовых залах, затоптанных солдатскими сапогами, люди перешептывались о тайнах. Там заключались союзы, и судьбы людей менялись одним росчерком пера.

Это было то «аварийное время», когда прошлое и настоящее столкнулись на полном ходу лоб в лоб, как два бронепоезда. Идеология и реальность еще боролись за господство, а в тускло освещенных уголках джаз-клубов, которые усеяли карту Москвы, дух бунта уже нашел свой голос. Заунывный вой саксофона и громкий крик трубы кричали звуками неповиновения купцов, бандитов и интеллигенции, выходящими за пределы языка и политики. В этих туманных, прокуренных комнатах джаз предлагал утешение и свободу тем, кто жаждал того и другого, бросая вызов конформизму сталинского режима.

Иосиф Сталин, безродный уголовник, ставший вожаком стаи революционных авантюристов, бросил длинную зловещую тень на Москву и весь Советский Союз. Его присутствие было повсюду, его сила неоспорима, а его паранойя — ощутима. Аресты представляли собой еженощный реквием, поскольку даже невинные слухи об инакомыслии или возможной нелояльности могли привести к зловещему стуку в дверь. Лабиринты улиц Москвы становились свидетелями исчезновения тех, кто осмелился публично усомниться в человечности нового времени, — поглощенных ненасытной пастью тайной полиции.

В разгар этой имперско-пролетарской смуты литература была одновременно оружием и убежищем. Чернила растекались буквами по бумаге, как жизненная сила общества, борющегося со своей собственной идентичностью. Писатели и поэты на цыпочках проходили по тонкой грани между художественным выражением и политической опасностью, их слова скрывались в метафорах и аллегориях, ожидая тех, кто сможет расшифровать их скрытый смысл.

То были истинные 30-е, расцвет «веселой жизни». Как будто в могильном склепе кто-то приоткрыл двери ада, чтобы кладбищенскую тишину нарушили звуки музыки.

Джаз.

Джаз был практически везде.

Джаз дарил ощущение свободы нам, живущим в этом напряженном мире 30-х годов. Джаз дарил то, что Сталин назвал «веселой жизнью». Ведь до того, как за тобой или кем-то из родни приехал черный «воронок», ты вполне мог наслаждаться жизнью — работать, гулять, выпивать, смотреть кино или читать книги.

Последние два пункта, разумеется, неслучайны. Ведь за так называемую «веселую жизнь» в Союзе отвечали в том числе Булгаков и Эрдман.

Я познакомился с творчествами обоих почти сразу после возвращения в Советский Союз. Тогда в СССР выходило немало прекрасных веселых фильмов, которые не так уж много общего имели с тоталитаризмом как таковым. «Веселые ребята», «Праздник Святого Йоргена», «Цирк» — список можно было бы продолжать довольно долго, но, думаю, тратить на это ваше бесценное время бессмысленно. Всё это элементарно googl-ится сегодня в интернете.

Поверьте, я знаю, о чем говорю.

Так вот, о комедиях. Любимцами тогдашней советской власти были звезды юмористического жанра — режиссер Григорий Александров, актриса Любовь Орлова и прекрасный композитор Исаак Дунаевский. У каждого из них водились сталинские премии, каждого из них боготворили как «статусная верхушка», так и, за неимением альтернативных «звезд», «простые советские люди».

Тем интересней, что Михаил Афанасьевич подобного внимания был лишен. Впрочем, он писал и шутил о другом и по-другому, в этом, вероятно, и заключалась главная причина его «неуспешности». Так, к 1930 году, когда Булгаков уже работал режиссером в Центральном театре рабочей молодежи, или, в простонародье, ТРАМе, его произведения толком не печатали, а пьесы изымали из театральных репертуаров. «Бег» в 1929-м запретил лично Сталин. «Дни Турбиных» и «Багровый остров» запретили уже как будто по инерции.

Такой вот ТРАМ-ТРАМ-ТРАМ.

Хуже всего, что вышедшая в то же время «Литэнциклопедия», к которой я, к счастью, не имею никакого отношения, заявляла про Булгакова, дескать, «он не сумел ни оценить гибель старого, ни понять строительства нового». Победа народа его, мол, не радует, он лишь принял ее с «великой болью покорности».

В марте 1930-го Михаил Афанасьевич писал брату Николаю в Париж, жалуясь на неважные дела и скудные запасы. Тогда же, ближе к апрелю, Булгаков решился отправить письмо советскому правительству. В этом письме он открыто просил — либо дайте возможность уехать (эмигрировать то есть), либо дайте работать во МХАТе.

18 апреля Михаилу Афанасьевичу позвонил лично Сталин и настойчиво порекомендовал драматургу обратиться с просьбой к руководству театра зачислить его во МХАТ, где в итоге Булгаков до 1936-го проработал режиссером-ассистентом — не бог весть что, конечно, но в той ситуации это уже казалось успехом.

В ту пору за Булгакова хлопотал мой товарищ Горький, который даже писал Сталину, что, мол, это советская критика сочинила из «Братьев Турбиных» антисоветскую пьесу, а на деле же пьеса вообще не об этом. Однако от Булгакова Горький открещивался — и это логично, по крайней мере в официальном письме в ад. Но в то же время Горький верно подмечал — Булгаков талантливый писатель, а таких в Союзе не так чтобы много, и превращать его в мученика за идею бестолково. Далее следовал обязательный для того времени пассаж про «врага или уничтожать, или перевоспитывать, но этого я предлагаю перевоспитать».

Ну и суть проблемы — «жить нечем». А как решение — Булгаков якобы очень хочет встречи со Сталиным.

Видимо, как раз для «скорейшего перевоспитания».

Но перевоспитался ли Булгаков?

Если вспомнить эпизод из его романа «Мастер и Маргарита» про «обезьяний джаз» — конечно, нет…

Ответ на мой запрос, сгенерированный ИИ, простирался и дальше, но я прервал чтение, чтобы немного перевести дух. Возможно, мне просто хотелось отвлечься от текста, погружавшего меня в неведомую атмосферу 30-х годов, которая коконом окружила меня в кабинете. Возможно, сумасшедшая смесь прошлого и будущего, реальности и фантазии сплеталась в слишком пестрое полотно, чтобы осмыслить его целиком.

Интересно, как много по-настоящему здравых выводов может сделать подобная нейросеть из смеси ложных и правдивых фактов?

Раскурив сигару и вернув тем самым себе ощущение настоящего, я продолжил чтение, глядя на экран компьютера.

…Разве этот эпизод из «Мастера и Маргариты» не является, как модно говорит ныне живущая молодежь, «косплеем» сцены из «Веселых ребят», где танцуют одетые в лохмотья, промокшие до нитки музыканты?

Их кривляния отвратны.

А их джаз — виртуозен.

Чем не бал при дворе у Воланда? Отпетые мерзавцы играют прекрасную музыку…

И это не единственный эпизод книги, который кажется клоном сцены из фильма Александрова.

И «оркестр человек в полтораста», и переклички литературного варьете, и приезд иностранного артиста, — всё это есть в «Веселых ребятах».

Сцена драки музыкантов — снова бал Воланда.

Тут, думаю, и спорить бессмысленно.

Многие годы спустя, полагаю, невероятно сложно представить, что всё это — и «Веселые ребята», и «Мастер и Маргарита», и Сталин — существовали в одну и ту же эпоху, в 30-е годы ХХ века.

Но я видел это фактически своими глазами и могу подтвердить, что так оно и было.

С той лишь поправкой, что всё это были танцы на краю бездны. И если фильмы Александрова как бы пытались загородить ее собой, ужимками и танцами защищая нас от душераздирающего зрелища разверзшегося ада, то Булгаков в «Мастере и Маргарите», напротив, будто откидывал в сторону безразмерный тент, которым была накрыта бездонная нора, ведущая в самое сердце Преисподней.

Но кто кого пародировал, наверняка зададитесь вопросом вы? Судя по хронологии, кажется, что Булгаков писал свое выдающееся произведение вдохновленный фильмами Александрова.

На деле же всё оказалось чуточку сложней.

В 1936 году, находясь под впечатлением от отрывков «Мастера и Маргариты», который мне довелось прочесть в самиздатовском виде, я по приглашению сценариста, Сергея Ермолинского, оказался на фуршете, где, помимо прочих, присутствовал и Михаил Афанасьевич. Ермолинский привел меня в зал, посреди которого стоял длинный стол со снедью и выпивкой. Каждый из десятков гостей, находившихся в зале, периодически подходил к столу, чтобы разжиться чем-то по душе. И Булгаков оказался одним из таких страждущих. Вертя в руках рюмку с водкой, писатель, судя по сосредоточенному выражению лица, высматривал на столе закуску. Поморщился, заметив среди блюд неугодную ему селедку, однако же малосольным огурчиком не побрезговал.

Упустить такой момент я не мог. Подхватив со стола рюмку, я подступил к Михаилу Афанасьевичу и осторожно спросил:

— Может ли быть что-то более уместным, чем немного водки вечером в пятницу?

Булгаков покосился на меня, поздоровался своей рюмкой с моей, после чего с глумливой улыбкой наставительно изрек:

— Водка враг, сберкасса друг! Поэтому водку мы беспощадно уничтожаем!

И немедленно выпил.

Я поддержал тост-шутку и залпом опустошил рюмку. Пробрало до печенки! С водкой я не дружил, надо признать, но по случаю такого знакомства выпить было не грех.

Булгаков поставил рюмку на стол, смерил меня взглядом:

— Знакомы?

— Пока что нет, — ответил я и протянул ему руку. — Дмитрий Петрович Всемирский, литературовед и критик. А вас я сразу узнал, уж простите, Михаил Афанасьевич.

— Надо же. — Булгаков ухмыльнулся. — Обретаю, стало быть, популярность в литературных кругах!

— Будет вам скромничать. Читал отрывки из вашего романа «Мастер и Маргарита». Надеюсь, когда-нибудь смогу прочесть весь — до того увлекательно и самобытно получается!

— О как. — Булгаков, заслышав про прочтение мною отрывков, удивился прямо-таки безмерно. — А где же это вы читали отрывки моего романа, позвольте спросить?

— Самиздат, — уклончиво ответил я. — Уж и не вспомню, от кого мне достались сии черновики, но было это чудесно, повторюсь. Кто же вдохновил вас на все эти чудесные эпизоды, с балом у Воланда, к примеру? Александров?

— Александров… — со смешком пробормотал Булгаков. — Александров, конечно, тот еще… творец.

Он оглянулся, будто ища взглядом режиссера. Но тут, насколько я знал, собрались лишь сценаристы и писатели — те, кто виртуозно владел словом, а не кинокамерой, хотя, возможно, были в этих множествах и весьма солидные пересечения. Я вспомнил, как однажды драматург Ермолинский обмолвился, что для живого общения нужны те, кто мыслит словами, а не картинками. И, как мог видеть теперь, что-то в его словах было — люди, разбившись на группки и вооружившись рюмками и тарелками, оживленно болтали о том, о сем. До моих ушей доносились слова «революция», «литература», «герой», «конфликт» и «драма» — пожалуй, каждое из них могло описывать очередной рассказ или пьесу кого-то из присутствующих.

Между тем Михаил Афанасьевич, скривив мимолетно губы, будто попробовал слово «конфликт» на вкус, произнес:

— Забудем Александрова на время, Дмитрий Петрович. А что до моих черновиков… Материал для них копился довольно долго. Всё началось, когда в начале 30-х мы сдружились с Уильямом Буллитом, послом США в Москве…

И Булгаков поведал мне о тайных встречах в прокуренных квартирах и слабо освещенных клубах, кишащих бдительными сталинскими агентами НКВД. Об их беседах — посла чужой и чуждой капиталистической страны и русского писателя, который так до конца и не стал советским. Буллит был поклонником «Дней Турбиных», Булгаков хотел как минимум издаваться в США и Европе, а как максимум — уехать туда.

Но это не значит, что каждая их встреча сводилась к спору «ну когда же, когда». Они жили в Москве 30-х, где пытливый человеческий дух, подобно джазовой импровизации, бесконечно искал смысл и красоту в диссонансе времени и окружающей «безнадеге».

— Мы просто видели этот мир иначе, чем большинство живущих в столице, –оправдывался Булгаков. — По-разному, но, главное, по-своему, а не «как сказали». И потому нам было интересно сверять ощущения о Москве и Союзе, о жизни в целом, чтобы понимать, что мы не сошли с ума. А потом, с год примерно назад, случился прием в «Спасо-хаусе», который показал, насколько взгляд Буллита и американцев на советских людей разнится с нашим собственным взглядом на самих себя.

23 апреля 1935 года в «Спасо-хаусе», великолепном особняке предпринимателя Второва на Арбате, состоялся любопытный прием, на котором собрались «500 самых значимых людей Москвы», кроме Сталина. Американцы, как принимающая сторона, честно веселились и пытались развеселить гостей, но это у них не очень-то получалось. Большевики-интеллектуалы Бухарин, Бубнов, Радек были уже на излете политических карьер и думали о том, что ждет их после отставки. Тухачевский, Егоров, Буденный, высшее командование армии СССР, к тому моменту уже были заложниками двойной игры советской и немецкой разведок. Театральная же элита разучилась наслаждаться жизнью и пребывала в режиме вечного ожидания беспричинной расправы — быстрой либо мучительно долгой, тут уж как повезет.

В тот день гости по задумке Буллита собрались в полночь. Они танцевали в зале с колоннами в свете разноцветных прожекторов, любовались порханием птиц. В углах зала публику удивляли вольеры с козлятами, овцами, медвежатами. У больших окон стояли клетки с петухами, которые в три часа утра вдруг громко запели, предвкушая рассвет.

Отдельного внимания заслуживал, как сейчас модно говорить, «дресс-код» бала.

— Моя супруга назвала это всё «Стиль рюсс», — с ухмылкой добавил Булгаков. — Все, кроме вояк, были во фраках. У меня фрака не водилось, я надел черный костюм. Жена была в исчерна-синем платье с бледными такими розоватыми цветами. Большевики смешили больше прочих. Бухарин был в каком-то старомодном сюртуке, Радек вообще в туристическом костюме. Бубнову, видимо, доблестные красногвардейцы пожаловали новую военную форму. Был на балу и известный в дипломатической Москве стукач, некий барон Штейгер. Тот тоже фрак напялил. Но самый длинный фрак был у дирижера — до пят!

Словом, действо, по свидетельству Михаила Афанасьевича, было впечатляющее своей несуразностью.

Что любопытно, посольское «party» Буллита, названное им самим «Фестивалем весны», вызвало заметный интерес у московского бомонда. Позже Буллит даже писал президенту Рузвельту: «Это был весьма удачный прием, очень достойный и в то же время веселый… Наверное, лучший тут со времени Революции. Мы достали тысячу тюльпанов в Хельсинки, заставили до времени распуститься множество березок и устроили в одном конце столовой подобие колхоза с крестьянами, играющими на аккордеоне, танцовщиками и всяческими детскими штуками (baby things) — птицами, козлятами и парой маленьких медвежат».

Наблюдая за Михаилом Афанасьевичем, вдохновенно рассказывающем про «Фестиваль весны», я невольно задумался — а как бы обычный советский гражданин отреагировал, случись ему после долгой и изнурительной смены на заводе увидеть, как «рабочие революции» развлекаются в компании американского посла — к примеру, танцуют с медвежатами под звуки аккордеона?

Полагаю, пролетарий сначала бы впал в ступор, потом разозлился на «бездельников, тунеядцев и “новых буржуев”»… но потом бы, конечно же, всё «понял и простил». Списал бы этот дикий отдых на необходимый релакс после тяжелой работы по управлению такой машиной, как Советский Союз… а в конце концов еще и самого себя бы обвинил в малодушии.

Как оно обычно и бывало.

Вывод показался мне остроумным, но огласить его Булгакову я постеснялся. Он же тем временем за рассказом налил себе еще рюмку и, закончив историю про Буллита, выпил. Я, воспользовавшись паузой, нетерпеливо спросил:

— А Александров? Он тоже там был? На балу?

— Да что же вам так запал в душу этот Александров? — Булгаков поморщился — то ли от водки, то ли от вопроса. — Александров тоже не сам придумал все те чудесные сцены. Я бы даже сказал «сам не придумал». Всё тогда началось с текста. Всё всегда начинается с текста, уж мы-то с вами должны знать.

Михаил Афанасьевич красноречиво посмотрел куда-то в сторону, и я, проследив его взгляд, увидел мрачного худого мужчину.

— Простите, но мне он не знаком, — признался я.

— Это Николай Эрдман, — шепотом сказал Булгаков. — Один из сценаристов «Веселых ребят» и мой старый друг.

Меня на этих словах как громом поразило.

Так вот в чем секрет!

Вот откуда общий корень у «Мастера» и «Ребят»!..

Но почему я не помню, чтобы его имя было в титрах?..

Решив, что дело в моей избирательной забывчивости, я не стал задавать этот вопрос.

— Только сейчас в Москву вернулись с Массом, вторым сценаристом, — продолжил Михаил Афанасьевич.

— А где были? Съемки?

Булгаков посмотрел на меня с грустной иронией и печально сказал:

— Скорей сбор материала. Вы правда не в курсе?

— Не в курсе чего? — осторожно уточнил я.

Михаил Афанасьевич поколебался, видимо, решая, можно ли мне доверять. Потом сказал еще тише, чем прежде:

— В 1933 году их арестовали прямо в Гаграх, как раз на съемках «Веселых ребят».

— Но… за что? — опешил я.

— За сатирические стихи и басни.

— Ясно теперь, почему их имена убрали из титров, — угрюмо сказал я.

— Именно. Сценаристы получили по три года ссылки, и только сейчас вернулись в Москву. И то — ненадолго.

— Почему?

— Потому что жилье им тут ближайшие годы не светит, — многозначительно произнес Михаил Афанасьевич. — Зато у Александрова нет проблем. Присвоил себе весь успех фильма, награды на полку поставил, и привет. А ведь сценарий был намного лучше, чем фильм в итоге получился.

— В самом деле?

— Ну, мне уж поверьте. — Булгаков ухмыльнулся. — Сюжет куда сложней и интересней, логичней, в конце концов. А всё почему? Эрдман куда лучший драматург, чем Александров. Коля, если позволите, знает особый литературный код…

— Литературный код? — изумился я. — Это что еще такое?

— Вы мне скажите. — Улыбка Михаила Афанасьевича стала еще шире. — Вы же литературовед!

Я, разумеется, отшутился и попытался вызнать, о чем именно говорил Булгаков, но он быстро сменил тему, а после и вовсе испарился с вечера вместе с Эрдманом.

На память о той встрече мне осталась привычка закусывать водку малосольным огурчиком и недоумение — что же такое есть этот загадочный «литературный код»?..

END OF GENERATE

Я несколько раз перечитал сгенерированный нейросетью ответ. В голове крутился только один вопрос: «Что это вообще за текст?» Совершенно завиральная история от искусственного интеллекта про встречу Булгакова и Всемирского (в реальности, насколько я успел ознакомиться с биографией Святополка-Мирского, он с автором «Мастера и Маргариты» не встречался) выглядела более достоверной, чем многие подлинные мемуары живших в то время творцов и государственных деятелей.

Особенно интересно на всё это легла история с пресловутым литературным кодом. Фактически, «Всемирский» невольно подтвердила мою догадку о том, что, если код все-таки действительно существует, его носителем мог быть только Булгаков.

Но это снова игра в «если-если».

Я попытался задать уточняющие вопросы нейросети, но это привело лишь к тому, что «Всемирский» предложила мне «подождать до завтра, от вас слишком много запросов. Мы пока в стадии разработки. Надеемся на понимание!».

Ее ограниченность немного смущала, но я в любом случае решил продолжить эксперимент — уже после поездки в Питер и «встречи с Достоевским». Чтобы после сверить впечатления.

М.П.

О книге - https://pontograph.taplink.ws

Булгаков и Всемирский. Веселые ребята. Джаз

2023 г.

Альтернативный 1936 г.

«ChatVSEMIRSKIY»

Title: Bulgakov, literary code

В 1930-е годы Москва, величественное и беспокойное сердце СССР, стала невольным свидетелем своеобразного танца истории. Улицы города сменили ритмы дореволюционной жизни на жутковатуюсимфонию коммунизма и хаоса.

Тени прошлого еще маячили как призраки, но Москва уже была другим зверем, городом-хамелеоном, окутанным алыми оттенками большевистской идеологии. Роскошную царскую архитектуру перепрофилировали для пролетариата, сдув царский лоск с фасадов старых зданий суровым ветром перемен.

В ходе этой трансформации москвичи, как могли, ковали свое будущее из того, что было. Пролетариат, интеллигенция, художники и аппаратчики — все сплелись в гобелене парадоксов. На одной городской площади можно было встретить пылкий энтузиазм истинно верующего, грубое подозрение ревностного пропагандиста и опустошенный взгляд утомленного скептика.

Арбат, историческая артерия Москвы, пульсировал яркой неподражаемой энергией. У стен домов, исписанных коммунистическими лозунгами, уличные лотошники остервенело торговали всем, что возможно конвертировать в деньги, будто стремясь в этом нехитром действе найти знакомые полузабытые моменты из прошлого. Как и прежде, ароматы свежеиспеченного хлеба и борща витали в воздухе, но теперь к этому привычному столичному духу добавилось амбре пролетарской неустроенности.

Вечера в Москве были окутаны тусклым светом уличных фонарей, тревожно игравших тенями на булыжниках мостовых. На тайных собраниях шепотом обсуждались судьба родины и мрачные истории сограждан, плелись интриги. Произведения Маркса и Ленина противопоставлялись получившейся на их теоретической базе реальности, а в ночном воздухе разносились нэпманские ноты запрещенного джаза, мятежный контрапункт симфонии государства.

Джаз!

И над всем этим, как страж, стоял Кремль, олицетворение всепоглощающей имперской мощи и амбиций. Его малиновые башни, устремленные зубьями кирпичных стен в небеса, служили вечным напоминанием о диктатуре власти. Но и в его дворцовых залах, затоптанных солдатскими сапогами, люди перешептывались о тайнах. Там заключались союзы, и судьбы людей менялись одним росчерком пера.

Это было то «аварийное время», когда прошлое и настоящее столкнулись на полном ходу лоб в лоб, как два бронепоезда. Идеология и реальность еще боролись за господство, а в тускло освещенных уголках джаз-клубов, которые усеяли карту Москвы, дух бунта уже нашел свой голос. Заунывный вой саксофона и громкий крик трубы кричали звуками неповиновения купцов, бандитов и интеллигенции, выходящими за пределы языка и политики. В этих туманных, прокуренных комнатах джаз предлагал утешение и свободу тем, кто жаждал того и другого, бросая вызов конформизму сталинского режима.

Иосиф Сталин, безродный уголовник, ставший вожаком стаи революционных авантюристов, бросил длинную зловещую тень на Москву и весь Советский Союз. Его присутствие было повсюду, его сила неоспорима, а его паранойя — ощутима. Аресты представляли собой еженощный реквием, поскольку даже невинные слухи об инакомыслии или возможной нелояльности могли привести к зловещему стуку в дверь. Лабиринты улиц Москвы становились свидетелями исчезновения тех, кто осмелился публично усомниться в человечности нового времени, — поглощенных ненасытной пастью тайной полиции.

В разгар этой имперско-пролетарской смуты литература была одновременно оружием и убежищем. Чернила растекались буквами по бумаге, как жизненная сила общества, борющегося со своей собственной идентичностью. Писатели и поэты на цыпочках проходили по тонкой грани между художественным выражением и политической опасностью, их слова скрывались в метафорах и аллегориях, ожидая тех, кто сможет расшифровать их скрытый смысл.

То были истинные 30-е, расцвет «веселой жизни». Как будто в могильном склепе кто-то приоткрыл двери ада, чтобы кладбищенскую тишину нарушили звуки музыки.

Джаз.

Джаз был практически везде.

Джаз дарил ощущение свободы нам, живущим в этом напряженном мире 30-х годов. Джаз дарил то, что Сталин назвал «веселой жизнью». Ведь до того, как за тобой или кем-то из родни приехал черный «воронок», ты вполне мог наслаждаться жизнью — работать, гулять, выпивать, смотреть кино или читать книги.

Последние два пункта, разумеется, неслучайны. Ведь за так называемую «веселую жизнь» в Союзе отвечали в том числе Булгаков и Эрдман.

Я познакомился с творчествами обоих почти сразу после возвращения в Советский Союз. Тогда в СССР выходило немало прекрасных веселых фильмов, которые не так уж много общего имели с тоталитаризмом как таковым. «Веселые ребята», «Праздник Святого Йоргена», «Цирк» — список можно было бы продолжать довольно долго, но, думаю, тратить на это ваше бесценное время бессмысленно. Всё это элементарно googl-ится сегодня в интернете.

Поверьте, я знаю, о чем говорю.

Так вот, о комедиях. Любимцами тогдашней советской власти были звезды юмористического жанра — режиссер Григорий Александров, актриса Любовь Орлова и прекрасный композитор Исаак Дунаевский. У каждого из них водились сталинские премии, каждого из них боготворили как «статусная верхушка», так и, за неимением альтернативных «звезд», «простые советские люди».

Тем интересней, что Михаил Афанасьевич подобного внимания был лишен. Впрочем, он писал и шутил о другом и по-другому, в этом, вероятно, и заключалась главная причина его «неуспешности». Так, к 1930 году, когда Булгаков уже работал режиссером в Центральном театре рабочей молодежи, или, в простонародье, ТРАМе, его произведения толком не печатали, а пьесы изымали из театральных репертуаров. «Бег» в 1929-м запретил лично Сталин. «Дни Турбиных» и «Багровый остров» запретили уже как будто по инерции.

Такой вот ТРАМ-ТРАМ-ТРАМ.

Хуже всего, что вышедшая в то же время «Литэнциклопедия», к которой я, к счастью, не имею никакого отношения, заявляла про Булгакова, дескать, «он не сумел ни оценить гибель старого, ни понять строительства нового». Победа народа его, мол, не радует, он лишь принял ее с «великой болью покорности».

В марте 1930-го Михаил Афанасьевич писал брату Николаю в Париж, жалуясь на неважные дела и скудные запасы. Тогда же, ближе к апрелю, Булгаков решился отправить письмо советскому правительству. В этом письме он открыто просил — либо дайте возможность уехать (эмигрировать то есть), либо дайте работать во МХАТе.

18 апреля Михаилу Афанасьевичу позвонил лично Сталин и настойчиво порекомендовал драматургу обратиться с просьбой к руководству театра зачислить его во МХАТ, где в итоге Булгаков до 1936-го проработал режиссером-ассистентом — не бог весть что, конечно, но в той ситуации это уже казалось успехом.

В ту пору за Булгакова хлопотал мой товарищ Горький, который даже писал Сталину, что, мол, это советская критика сочинила из «Братьев Турбиных» антисоветскую пьесу, а на деле же пьеса вообще не об этом. Однако от Булгакова Горький открещивался — и это логично, по крайней мере в официальном письме в ад. Но в то же время Горький верно подмечал — Булгаков талантливый писатель, а таких в Союзе не так чтобы много, и превращать его в мученика за идею бестолково. Далее следовал обязательный для того времени пассаж про «врага или уничтожать, или перевоспитывать, но этого я предлагаю перевоспитать».

Ну и суть проблемы — «жить нечем». А как решение — Булгаков якобы очень хочет встречи со Сталиным.

Видимо, как раз для «скорейшего перевоспитания».

Но перевоспитался ли Булгаков?

Если вспомнить эпизод из его романа «Мастер и Маргарита» про «обезьяний джаз» — конечно, нет…

Ответ на мой запрос, сгенерированный ИИ, простирался и дальше, но я прервал чтение, чтобы немного перевести дух. Возможно, мне просто хотелось отвлечься от текста, погружавшего меня в неведомую атмосферу 30-х годов, которая коконом окружила меня в кабинете. Возможно, сумасшедшая смесь прошлого и будущего, реальности и фантазии сплеталась в слишком пестрое полотно, чтобы осмыслить его целиком.

Интересно, как много по-настоящему здравых выводов может сделать подобная нейросеть из смеси ложных и правдивых фактов?

Раскурив сигару и вернув тем самым себе ощущение настоящего, я продолжил чтение, глядя на экран компьютера.

…Разве этот эпизод из «Мастера и Маргариты» не является, как модно говорит ныне живущая молодежь, «косплеем» сцены из «Веселых ребят», где танцуют одетые в лохмотья, промокшие до нитки музыканты?

Их кривляния отвратны.

А их джаз — виртуозен.

Чем не бал при дворе у Воланда? Отпетые мерзавцы играют прекрасную музыку…

И это не единственный эпизод книги, который кажется клоном сцены из фильма Александрова.

И «оркестр человек в полтораста», и переклички литературного варьете, и приезд иностранного артиста, — всё это есть в «Веселых ребятах».

Сцена драки музыкантов — снова бал Воланда.

Тут, думаю, и спорить бессмысленно.

Многие годы спустя, полагаю, невероятно сложно представить, что всё это — и «Веселые ребята», и «Мастер и Маргарита», и Сталин — существовали в одну и ту же эпоху, в 30-е годы ХХ века.

Но я видел это фактически своими глазами и могу подтвердить, что так оно и было.

С той лишь поправкой, что всё это были танцы на краю бездны. И если фильмы Александрова как бы пытались загородить ее собой, ужимками и танцами защищая нас от душераздирающего зрелища разверзшегося ада, то Булгаков в «Мастере и Маргарите», напротив, будто откидывал в сторону безразмерный тент, которым была накрыта бездонная нора, ведущая в самое сердце Преисподней.

Но кто кого пародировал, наверняка зададитесь вопросом вы? Судя по хронологии, кажется, что Булгаков писал свое выдающееся произведение вдохновленный фильмами Александрова.

На деле же всё оказалось чуточку сложней.

В 1936 году, находясь под впечатлением от отрывков «Мастера и Маргариты», который мне довелось прочесть в самиздатовском виде, я по приглашению сценариста, Сергея Ермолинского, оказался на фуршете, где, помимо прочих, присутствовал и Михаил Афанасьевич. Ермолинский привел меня в зал, посреди которого стоял длинный стол со снедью и выпивкой. Каждый из десятков гостей, находившихся в зале, периодически подходил к столу, чтобы разжиться чем-то по душе. И Булгаков оказался одним из таких страждущих. Вертя в руках рюмку с водкой, писатель, судя по сосредоточенному выражению лица, высматривал на столе закуску. Поморщился, заметив среди блюд неугодную ему селедку, однако же малосольным огурчиком не побрезговал.

Упустить такой момент я не мог. Подхватив со стола рюмку, я подступил к Михаилу Афанасьевичу и осторожно спросил:

— Может ли быть что-то более уместным, чем немного водки вечером в пятницу?

Булгаков покосился на меня, поздоровался своей рюмкой с моей, после чего с глумливой улыбкой наставительно изрек:

— Водка враг, сберкасса друг! Поэтому водку мы беспощадно уничтожаем!

И немедленно выпил.

Я поддержал тост-шутку и залпом опустошил рюмку. Пробрало до печенки! С водкой я не дружил, надо признать, но по случаю такого знакомства выпить было не грех.

Булгаков поставил рюмку на стол, смерил меня взглядом:

— Знакомы?

— Пока что нет, — ответил я и протянул ему руку. — Дмитрий Петрович Всемирский, литературовед и критик. А вас я сразу узнал, уж простите, Михаил Афанасьевич.

— Надо же. — Булгаков ухмыльнулся. — Обретаю, стало быть, популярность в литературных кругах!

— Будет вам скромничать. Читал отрывки из вашего романа «Мастер и Маргарита». Надеюсь, когда-нибудь смогу прочесть весь — до того увлекательно и самобытно получается!

— О как. — Булгаков, заслышав про прочтение мною отрывков, удивился прямо-таки безмерно. — А где же это вы читали отрывки моего романа, позвольте спросить?

— Самиздат, — уклончиво ответил я. — Уж и не вспомню, от кого мне достались сии черновики, но было это чудесно, повторюсь. Кто же вдохновил вас на все эти чудесные эпизоды, с балом у Воланда, к примеру? Александров?

— Александров… — со смешком пробормотал Булгаков. — Александров, конечно, тот еще… творец.

Он оглянулся, будто ища взглядом режиссера. Но тут, насколько я знал, собрались лишь сценаристы и писатели — те, кто виртуозно владел словом, а не кинокамерой, хотя, возможно, были в этих множествах и весьма солидные пересечения. Я вспомнил, как однажды драматург Ермолинский обмолвился, что для живого общения нужны те, кто мыслит словами, а не картинками. И, как мог видеть теперь, что-то в его словах было — люди, разбившись на группки и вооружившись рюмками и тарелками, оживленно болтали о том, о сем. До моих ушей доносились слова «революция», «литература», «герой», «конфликт» и «драма» — пожалуй, каждое из них могло описывать очередной рассказ или пьесу кого-то из присутствующих.

Между тем Михаил Афанасьевич, скривив мимолетно губы, будто попробовал слово «конфликт» на вкус, произнес:

— Забудем Александрова на время, Дмитрий Петрович. А что до моих черновиков… Материал для них копился довольно долго. Всё началось, когда в начале 30-х мы сдружились с Уильямом Буллитом, послом США в Москве…

И Булгаков поведал мне о тайных встречах в прокуренных квартирах и слабо освещенных клубах, кишащих бдительными сталинскими агентами НКВД. Об их беседах — посла чужой и чуждой капиталистической страны и русского писателя, который так до конца и не стал советским. Буллит был поклонником «Дней Турбиных», Булгаков хотел как минимум издаваться в США и Европе, а как максимум — уехать туда.

Но это не значит, что каждая их встреча сводилась к спору «ну когда же, когда». Они жили в Москве 30-х, где пытливый человеческий дух, подобно джазовой импровизации, бесконечно искал смысл и красоту в диссонансе времени и окружающей «безнадеге».

— Мы просто видели этот мир иначе, чем большинство живущих в столице, –оправдывался Булгаков. — По-разному, но, главное, по-своему, а не «как сказали». И потому нам было интересно сверять ощущения о Москве и Союзе, о жизни в целом, чтобы понимать, что мы не сошли с ума. А потом, с год примерно назад, случился прием в «Спасо-хаусе», который показал, насколько взгляд Буллита и американцев на советских людей разнится с нашим собственным взглядом на самих себя.

23 апреля 1935 года в «Спасо-хаусе», великолепном особняке предпринимателя Второва на Арбате, состоялся любопытный прием, на котором собрались «500 самых значимых людей Москвы», кроме Сталина. Американцы, как принимающая сторона, честно веселились и пытались развеселить гостей, но это у них не очень-то получалось. Большевики-интеллектуалы Бухарин, Бубнов, Радек были уже на излете политических карьер и думали о том, что ждет их после отставки. Тухачевский, Егоров, Буденный, высшее командование армии СССР, к тому моменту уже были заложниками двойной игры советской и немецкой разведок. Театральная же элита разучилась наслаждаться жизнью и пребывала в режиме вечного ожидания беспричинной расправы — быстрой либо мучительно долгой, тут уж как повезет.

В тот день гости по задумке Буллита собрались в полночь. Они танцевали в зале с колоннами в свете разноцветных прожекторов, любовались порханием птиц. В углах зала публику удивляли вольеры с козлятами, овцами, медвежатами. У больших окон стояли клетки с петухами, которые в три часа утра вдруг громко запели, предвкушая рассвет.

Отдельного внимания заслуживал, как сейчас модно говорить, «дресс-код» бала.

— Моя супруга назвала это всё «Стиль рюсс», — с ухмылкой добавил Булгаков. — Все, кроме вояк, были во фраках. У меня фрака не водилось, я надел черный костюм. Жена была в исчерна-синем платье с бледными такими розоватыми цветами. Большевики смешили больше прочих. Бухарин был в каком-то старомодном сюртуке, Радек вообще в туристическом костюме. Бубнову, видимо, доблестные красногвардейцы пожаловали новую военную форму. Был на балу и известный в дипломатической Москве стукач, некий барон Штейгер. Тот тоже фрак напялил. Но самый длинный фрак был у дирижера — до пят!

Словом, действо, по свидетельству Михаила Афанасьевича, было впечатляющее своей несуразностью.

Что любопытно, посольское «party» Буллита, названное им самим «Фестивалем весны», вызвало заметный интерес у московского бомонда. Позже Буллит даже писал президенту Рузвельту: «Это был весьма удачный прием, очень достойный и в то же время веселый… Наверное, лучший тут со времени Революции. Мы достали тысячу тюльпанов в Хельсинки, заставили до времени распуститься множество березок и устроили в одном конце столовой подобие колхоза с крестьянами, играющими на аккордеоне, танцовщиками и всяческими детскими штуками (baby things) — птицами, козлятами и парой маленьких медвежат».

Наблюдая за Михаилом Афанасьевичем, вдохновенно рассказывающем про «Фестиваль весны», я невольно задумался — а как бы обычный советский гражданин отреагировал, случись ему после долгой и изнурительной смены на заводе увидеть, как «рабочие революции» развлекаются в компании американского посла — к примеру, танцуют с медвежатами под звуки аккордеона?

Полагаю, пролетарий сначала бы впал в ступор, потом разозлился на «бездельников, тунеядцев и “новых буржуев”»… но потом бы, конечно же, всё «понял и простил». Списал бы этот дикий отдых на необходимый релакс после тяжелой работы по управлению такой машиной, как Советский Союз… а в конце концов еще и самого себя бы обвинил в малодушии.

Как оно обычно и бывало.

Вывод показался мне остроумным, но огласить его Булгакову я постеснялся. Он же тем временем за рассказом налил себе еще рюмку и, закончив историю про Буллита, выпил. Я, воспользовавшись паузой, нетерпеливо спросил:

— А Александров? Он тоже там был? На балу?

— Да что же вам так запал в душу этот Александров? — Булгаков поморщился — то ли от водки, то ли от вопроса. — Александров тоже не сам придумал все те чудесные сцены. Я бы даже сказал «сам не придумал». Всё тогда началось с текста. Всё всегда начинается с текста, уж мы-то с вами должны знать.

Михаил Афанасьевич красноречиво посмотрел куда-то в сторону, и я, проследив его взгляд, увидел мрачного худого мужчину.

— Простите, но мне он не знаком, — признался я.

— Это Николай Эрдман, — шепотом сказал Булгаков. — Один из сценаристов «Веселых ребят» и мой старый друг.

Меня на этих словах как громом поразило.

Так вот в чем секрет!

Вот откуда общий корень у «Мастера» и «Ребят»!..

Но почему я не помню, чтобы его имя было в титрах?..

Решив, что дело в моей избирательной забывчивости, я не стал задавать этот вопрос.

— Только сейчас в Москву вернулись с Массом, вторым сценаристом, — продолжил Михаил Афанасьевич.

— А где были? Съемки?

Булгаков посмотрел на меня с грустной иронией и печально сказал:

— Скорей сбор материала. Вы правда не в курсе?

— Не в курсе чего? — осторожно уточнил я.

Михаил Афанасьевич поколебался, видимо, решая, можно ли мне доверять. Потом сказал еще тише, чем прежде:

— В 1933 году их арестовали прямо в Гаграх, как раз на съемках «Веселых ребят».

— Но… за что? — опешил я.

— За сатирические стихи и басни.

— Ясно теперь, почему их имена убрали из титров, — угрюмо сказал я.

— Именно. Сценаристы получили по три года ссылки, и только сейчас вернулись в Москву. И то — ненадолго.

— Почему?

— Потому что жилье им тут ближайшие годы не светит, — многозначительно произнес Михаил Афанасьевич. — Зато у Александрова нет проблем. Присвоил себе весь успех фильма, награды на полку поставил, и привет. А ведь сценарий был намного лучше, чем фильм в итоге получился.

— В самом деле?

— Ну, мне уж поверьте. — Булгаков ухмыльнулся. — Сюжет куда сложней и интересней, логичней, в конце концов. А всё почему? Эрдман куда лучший драматург, чем Александров. Коля, если позволите, знает особый литературный код…

— Литературный код? — изумился я. — Это что еще такое?

— Вы мне скажите. — Улыбка Михаила Афанасьевича стала еще шире. — Вы же литературовед!

Я, разумеется, отшутился и попытался вызнать, о чем именно говорил Булгаков, но он быстро сменил тему, а после и вовсе испарился с вечера вместе с Эрдманом.

На память о той встрече мне осталась привычка закусывать водку малосольным огурчиком и недоумение — что же такое есть этот загадочный «литературный код»?..

END OF GENERATE

Я несколько раз перечитал сгенерированный нейросетью ответ. В голове крутился только один вопрос: «Что это вообще за текст?» Совершенно завиральная история от искусственного интеллекта про встречу Булгакова и Всемирского (в реальности, насколько я успел ознакомиться с биографией Святополка-Мирского, он с автором «Мастера и Маргариты» не встречался) выглядела более достоверной, чем многие подлинные мемуары живших в то время творцов и государственных деятелей.

Особенно интересно на всё это легла история с пресловутым литературным кодом. Фактически, «Всемирский» невольно подтвердила мою догадку о том, что, если код все-таки действительно существует, его носителем мог быть только Булгаков.

Но это снова игра в «если-если».

Я попытался задать уточняющие вопросы нейросети, но это привело лишь к тому, что «Всемирский» предложила мне «подождать до завтра, от вас слишком много запросов. Мы пока в стадии разработки. Надеемся на понимание!».

Ее ограниченность немного смущала, но я в любом случае решил продолжить эксперимент — уже после поездки в Питер и «встречи с Достоевским». Чтобы после сверить впечатления.

М.П.

О книге - https://pontograph.taplink.ws